Ton message m’a touchée, chère H. un grand merci d’avoir pensé à nous lors des manifestations de samedi.

Quand nous sommes partis vers 16 h 30, pour un concert d’Hervé à Trappes, la situation était à peu près la même que le samedi précédent. Une fois là-bas, Véronique nous a informés que la violence s’était déchaînée dans tout Paris. Nous n’y avons pas trop cru, habitués au goût du sensationnel des médias. Le concert était exceptionnel de qualité et nous sommes repartis avec des cousins par l’autoroute sans rien remarquer de particulier. Après avoir dîné chez eux dans le 16e arrondissement, nous sommes rentrés en métro vers 22 h 30. Métro bondé, beaucoup de jeunes, atmosphère plus festive qu’insurrectionnelle. La station Trocadéro était ouverte et nous ne nous sommes doutés de rien. Sortis à Grands Boulevards, nous avons vu des déchets entassés, mais pas de traces d’incendies. Là aussi, jeunes et atmosphère festive, bar à vins. La Bourse était tranquille.

Sitôt arrivés, nous avons ouvert la TV. C’est ainsi que nous avons vu les images « insurrectionnelles », jusque là aperçues sur nos mobiles.

Comme tu le vois, bien qu’habitant au centre de Paris, nous sommes passés entre les gouttes.

Qu’en penser ? Oui, ces scènes de violences et de pillage sont désolantes. Être de tout cœur avec les gilets jaunes ? Bien sûr ! Ils témoignent d’existences difficiles et d’un sentiment d’abandon, d’injustice devant la fracture sociale, mais c’est aussi à travers les réseaux sociaux et la TV, les conforter vers le pire. Beaucoup venaient de provinces privées d’espoir, transportés par des cars où ils avaient eu tout le temps de s’échauffer.

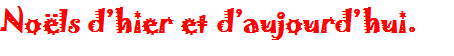

Le mélange explosif des extrémistes, surtout de gauche, techniquement aguerris, ne demandait et ne demande encore qu’à faire sauter la baraque, aidés par un grand nombre de casseurs venus des banlieues pour « faire leur marché de Noël ». Oui, la situation devient de plus en plus dangereuse, attisée par la facilité de communication des réseaux sociaux, déversoirs de haine et de fake news. Moyen aussi pour les « gilets jaunes » de faire preuve d’utopie, un peu dans l’esprit des printemps arabes. Communiquer n’est pas se structurer. Sans véritables interlocuteurs, la marge de manœuvre d’Emmanuel Macron est réduite !

Pour ma part, je trouve qu’il a manqué d’empathie à l’égard des difficultés quotidiennes d’une France qui rame !

La police a été remarquable, mais elle fatigue. J’en ai discuté avec un ami, commissaire et syndicaliste, il estime qu’elle n’a pas vocation à se substituer au politique. Il ne faudrait pas qu’à son tour, elle s’estime insuffisamment considérée.

Dommage, car l’économie avait tendance à se redresser et on voit mal comment l’étranger va vouloir continuer à investir dans un pays aussi volatile ! On pouvait espérer une arrivée en France de sociétés dynamiques à la suite du Brexit.

Ne pourrait-on pas, en tenant compte de cet avertissement, veiller à une plus juste répartition des richesses eu égard aux efforts fournis ? Problème international.

Pour nous, tu es presque française, nous étant connus à Ferney-Voltaire !

Comment se sont passés les concerts d’orgue de Lionel ?

On t’(vous) embrasse bien affectueusement.