Frédéric Morellet roula dans les rues de Cholet jusqu’à un portail qui s’ouvrait dans un mur de clôture. Nous nous sommes enfilés entre des buissons de camélias en fleurs et nous avons surgi sur une terrasse de gravier blond devant une grande et belle maison à étage dont la façade percée de larges fenêtres était éclairée par le soleil de midi. Souriante, Danielle nous attendait devant la porte

— La petite fille du lac ! me dit-elle en guise de salut.

Je fus touchée par cette évocation de mon livre de souvenirs sur Nernier, comme si les décennies ne nous avaient pas véritablement séparés.

Je m’attendais à une très vieille femme. Son visage sans ride, ses yeux vifs, noirs et perçants, ses cheveux blancs touffus coupés court en casque, sa frange lumineuse, sa posture décidée et élégante débordaient d’énergie, et je compris que la veuve de François Morellet avait résisté au temps. Elle paraissait quinze ans de moins que son âge.

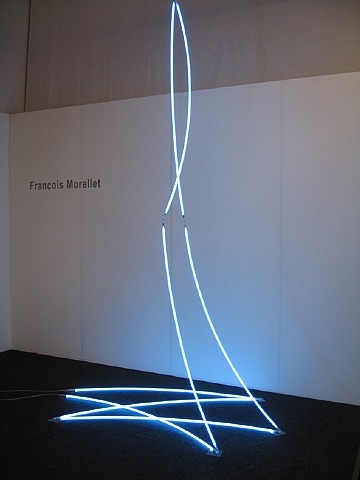

Elle nous présenta un de ses neveux convié à déjeuner et nous nous sommes dirigés vers le salon. Le vestibule était déjà vaste, mais un appartement parisien aurait tenu à l’aise dans le salon. Le piano à queue y passait presque inaperçu. Sur plusieurs mètres le long d’un mur, en noir sur blanc, une œuvre minimaliste de son mari déroulait des traits verticaux avec légèreté, comme s’ils se courraient après. Nous avons pris place dans des canapés confortables tapissés de velours rouge, devant une vaste cheminée et une bibliothèque bourrée de livres. Comment décrire l’accueil chaleureux qui nous fut fait ? C’était comme si tonton Charles et son fils François étaient encore parmi nous, rieurs et amicaux. Et comment vous faire partager la finesse du repas qui suivit, confectionné avec les châtaignes et les kiwis du jardin.

(à suivre)