Le Prince comprit qu’il ne devait pas laisser passer sa chance. Ce corps vibrant à ses côtés dans l’obscurité, cette voix nette et claire dans l’odeur des blés le mettaient dans un état tel qu’il n’en avait jamais connu auparavant. Il se sentait à la fois léger et plein d’énergie. Il en oublia son agresseur, les règles de la chevalerie et accepta sans hésiter :

Le Prince comprit qu’il ne devait pas laisser passer sa chance. Ce corps vibrant à ses côtés dans l’obscurité, cette voix nette et claire dans l’odeur des blés le mettaient dans un état tel qu’il n’en avait jamais connu auparavant. Il se sentait à la fois léger et plein d’énergie. Il en oublia son agresseur, les règles de la chevalerie et accepta sans hésiter :

— Mon carrosse est à vous, gente dame !

— Que Son Altesse guide mes pas ! dit-elle en secouant ses tresses.

Les poules étaient rentrées au bercail. Le carrosse trônait en face de l’église. Ses ors luisaient sous la lune en reflets argentés. Les chevaux assoupis les entendant agitèrent leurs pompons d’apparat. La jeune fille s’étonna :

— On peut dire que tu as poussé loin la vérité historique !

Il descendit le marchepied et ouvrit la porte :

— Si Ma Dame veut se donner la peine… Les laquais sont partis, mais un Prince de sang se doit de résister à l’adversité !

Elle retroussa ses jupes et s’installa sur les velours qui sentaient la poussière. Il referma la porte et s’assit sur le banc du cocher. De son fouet, il essayait de réveiller l’équipage quand il la vit grimper d’un pas leste et se blottir contre lui :

— Pour te montrer le chemin… Je ne veux pas rester toute seule là-bas derrière.

Le Prince sursauta. Ce n’était pas la place d’une future reine ! Mais, heureux de sentir sa peau contre la sienne à travers le satin de son pourpoint, il fit taire ses scrupules protocolaires.

Le carrosse s’ébranla non sans mal. À peine sortis de la ville, ils furent assaillis par d’énormes monstres surgissant des champs alentour dans un terrible déchaînement. Leurs yeux lançaient des rayons lumineux qui perçaient l’obscurité. Des tourbillons de balles de blé les enveloppaient d’un halo diabolique. Les chevaux s’affolèrent, mais le prince dominant sa frayeur, tel l’aurige de Delphes, parvint à les maîtriser.

— Les moissonneuses profitent du beau temps, dit la jeune femme d’une voix paisible.

Les roues du carrosse, les sabots des chevaux sur le chemin caillouteux ajoutaient au vacarme. Le Prince aurait tellement préféré chevaucher son étalon, serrer sa belle contre lui, pouvoir lui avouer son amour à l’oreille, bercés par l’allure du fier animal, par la chanson des faux en mouvement, le cri des oiseaux dérangés, le froufrou de leur envol éperdu….

— C’est ici ! Tu tournes à droite ! cria la jeune fille.

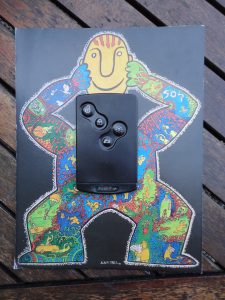

Le superbe et interminable équipage eut toutes les peines du monde à prendre le virage. Au bout de l’allée entre deux rangées d’arbres, un portail apparut. Le Prince tira sur les rênes, mais la jeune fille le retint d’une main et de l’autre extirpa de son corsage un petit objet retenu par une fine cordelette et le tendit à bout de bras

(à suivre)