Poésies d’Henri Michaux par le comédien Eric Verdin. Dialogue avec Poullenc, Fauré, Messian… A la flûte, Kouchyar Shahroudi, au piano, Maria-Carmen Barboro.

Mon professeur de français Jacques Reynaud, lui-même poète avait une passion pour Henri Michaux. Je m’étonnais du contraste entre la voix forte et grave du « grand Jacques » et ce nom de Plume qui semblait s’envoler dans les airs. Il est vrai que notre professeur, également homme de théâtre et metteur en scène pouvait nous lire le rôle de Camille, la candide et rouée jeune fille de 18 ans d’On ne badine pas pas avec l’amour, avec une vérité stupéfiante. Imaginez-le debout devant sa classe, taille élevée, cheveux blancs, allure à la De Gaule détaillant avec finesse et légèreté les répliques de Musset…

Jeudi dernier, la musique française se mariait à merveille avec la fluidité et l’humour des poésies d’Henri Michaux dont l’acteur sut proposer une structure qui m’avait un peu échappé.

Impossible de résister au plaisir de vous faire partager celle-ci :

Bonheur bête (1935)

Quand donc pourrai-je parler de mon bonheur ?

Il n’y a dans mon bonheur aucune paille, aucune trace, aucun sable.

Il ne se compare pas à mon malheur (autrefois, paraît-il dans le passé, quand ?).

Il n’a pas de limite, il n’a pas de…, pas de. Il ne va nulle part. Il n’est pas à l’ancre, il est tellement sûr qu’il me désespère. Il m’enlève tout élan, il ne me laisse ni la vue, ni l’oreille, et plus il… et moins je…

Il n’a pas de limite, il n’a pas de… pas de.

Et pourtant, ce n’est qu’une petite chose.

Mon malheur était beaucoup plus considérable, il avait des propriétés, il avait des souvenirs, des excroissances, du lest.

C’était moi.

Mais ce bonheur ! Probablement, oh oui, avec le temps il se fera une personnalité, mais le temps, il ne l’aura pas. Le malheur va revenir. Son grand essieu ne peut être bien loin. Il approche.

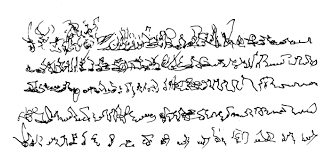

Illustration : encre de Chine d’Henri Michaux.