Sur ordre du gouvernement ukrainien, les derniers militaires ont quitté les abris antiatomiques de l’usine Azovstal pour se rendre. À la suite de négociations, des échanges sont plus ou moins prévus avec des prisonniers russes. Mais des procès se préparent en Russie pour justifier la guerre en prouvant au monde que les soldats du régiment Azov, les tout derniers à se rendre sont des nazis. Dans les pays totalitaires, les jugements sont par nature truqués. Poutine saura fabriquer toutes les pièces et justifications qui lui seront nécessaires et le peuple russe continuera d’approuver la guerre.

De son côté l’Ukraine juge des prisonniers russes pour leur implication dans des crimes de guerre, viols, massacres de civils.

La Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l’OTAN.

Le Covid marque le pas pour le moment et le soleil aidant nous profitons du printemps.

Que de retrouvailles ! J’en évoquerai une, qui m’a particulièrement touchée.

Pendant de nombreuses années, nous sommes allés écouter Anatole Liebermann. La simplicité de son jeu, une sorte de limpidité sans esbroufe dans ses suites pour violoncelle seul de Bach nous enchantait. Nous l’avions connu et rencontré à Philomuses chez Chantal Stigliani, une autre amoureuse de Bach.

Né à Moscou, il y a fait ses études. Lauréat du conservatoire Tchaïkovski, il a fondé le fameux trio du même nom, apprécié et connu dans le monde entier. Parvenu à s’échapper d’URSS dans des conditions dont il n’aime pas parler, il nous a raconté qu’il avait connu chez eux les plus grands violoncellistes Tortelier, Pablo Casals. Il avait porte ouverte chez Pierre Fournier en Suisse. Son humour, ses histoires juives nous ravissaient, même si je n’en comprenais qu’un mot sur deux en raison de son fort accent russe.

Avant le Covid, nous l’avions vu à l’occasion d’une master class d’Éric Heidsieck (évoquée dans une précédente chronique). Il n’allait pas bien du tout. À la suite d’une négligence de paperasse, la banque propriétaire lui avait repris son violoncelle, un instrument italien de 1725. Il ne s’en remettait pas. Une partie de lui-même était morte à jamais.

— Ma carrière est finie, je suis vieux, nous avait-il confié, avec un désespoir qui faisait presque craindre pour sa vie.

L’année dernière, nous l’avions revu lors du concert de Qing Li à Philomuses, il n’allait pas mieux. J’étais assise à côté d’Éric Heidsieck et de sa petite fille Muse. Juste derrière nous, son mutisme et son visage serré m’avaient inquiétée. Je lui avais demandé :

— Ça va, Anatole ? (J’adore son prénom !)

Il m’avait répondu d’un « oui » étranglé et je n’avais pas insisté.

Cette soirée (évoquée elle aussi dans une précédente chronique) avait été exceptionnelle, particulièrement brillante et émouvante. Au moment des applaudissements, un doute m’avait saisie et je m’étais retournée. La chaise était vide, il était parti…

Et voilà que nous étions conviés à venir l’écouter à Philomuses ! Comment était-ce possible ? Une fleur que lui faisait Chantal ? Réflexe de fidélité ? Amitié ? Nous nous sommes inscrits pour les trois suites de Bach pour violoncelle seul annoncées sur Internet.

L’endroit est intime, une trentaine de chaises seulement, du beau monde un peu intimidant. Chantal nous a dit :

— Je ne vous présente pas Anatole Liebermann. C’est une star. Il ne compte que des amis !

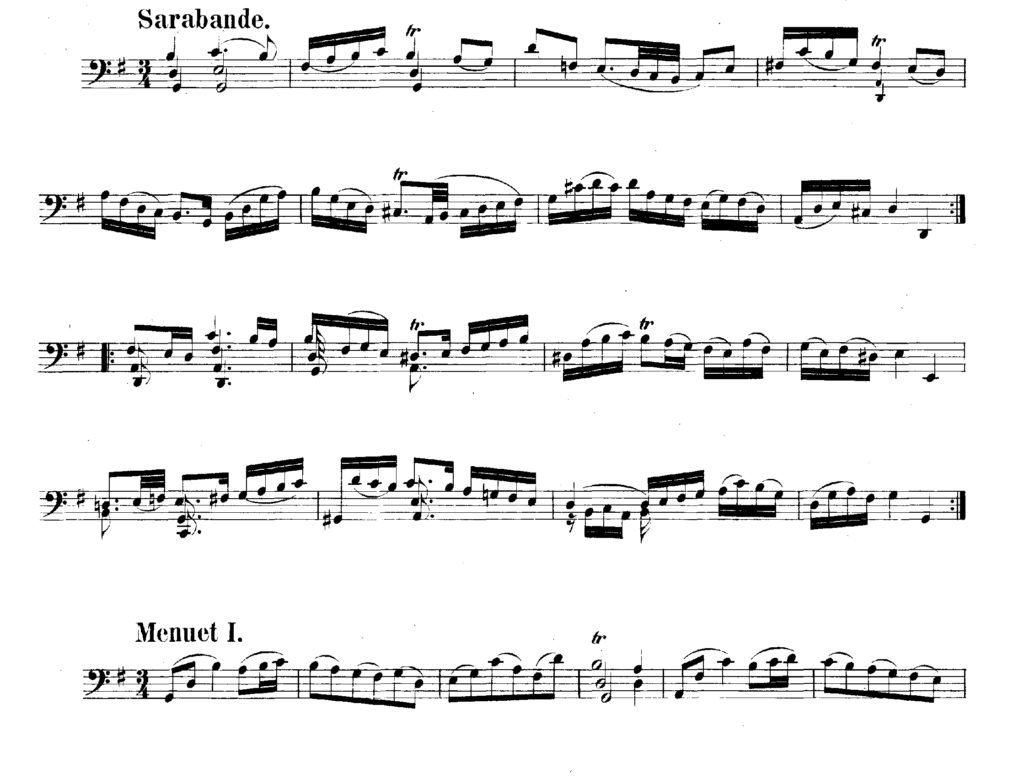

Elle a distillé la composition des suites : allemandes, gavottes, sarabandes, gigues.… J’avais oublié qu’il s’agissait de danses.

Il a surgi des coulisses dans un costume sur mesure, très classe, genre Kenzo. Un sourire, deux ou trois blagues, pour remercier Chantal et il a démarré sans une ombre d’hésitation.

Et, nous avons retrouvé les suites d’autrefois…

Mieux encore ! Après l’entracte, la musique s’est envolée avec une grâce, une vie comme il est très rare d’entendre Bach, que beaucoup veulent résumer à des compositions savantes. Tous les sentiments humains s’y sont mêlés dans un mouvement d’une force assumée, associée à une grâce aérienne. Au moment où je me mettais à gigoter avec le rythme, comme je ne peux m’empêcher de le faire quand ça balance (je m’étais placée sur une banquette derrière !), j’ai entendu Éric Heidseick venu avec son épouse Tania chuchoter :

— Magnifique ! Dansant !

Lorsque la voix presque humaine du violoncelle a cédé la place au silence, le grand pianiste fut le premier à se lever pour applaudir. De sa haute taille, il a salué son ami avec une déférence émouvante.

Quant à moi, je voulais vous dire combien la renaissance d’Anatole Liebermann m’a réchauffé l’âme en ces temps de guerre, de marasme économique, de climat qui se détraque.

Une revanche sur le malheur ! De l’espoir. On en a tellement besoin ! Merci !