Coronavirus, confinement et promenades (suite 3).

La France est maintenant confinée depuis trois semaines. De nouveaux cas se pressent dans les hôpitaux, mais depuis deux jours leur rythme baisse un peu. Une lueur d’espoir, pondérée par l’incertitude des modalités d’un futur déconfinement. Le nombre de morts continue de progresser. Aux USA l’épidémie explose, surtout à New York, le chômage aussi, des millions d’Américains se retrouvent sans la moindre ressource. Chez nous, l’État promet de couvrir une partie des salaires. En Chine, la sortie du confinement se fait au compte-gouttes, un léger rebond en a résulté.

Autour de nous, de plus en plus de proches sont contaminés. Les plus jeunes sans trop de symptômes, d’autres en réanimation, beaucoup avec une grosse fatigue. Comment les soignants peuvent-ils tenir ? On voudrait les aider, mais le mieux est de rester chez soi pour limiter les contaminations. Une promenade est autorisée une heure par jour, à un kilomètre au plus de chez soi. Dimanche, les gens sont un peu trop sortis pour savourer une délicieuse journée de printemps et la police a sanctionné les imprudents, 135 euros, ce qui n’est pas rien. Les vacances de Pâques ont commencé. Les routes au départ de Paris ont été bloquées. D’ailleurs dans notre immeuble et dans le quartier, beaucoup étaient déjà partis juste avant le confinement. Nombreux dans notre famille sont ceux qui se trouvent au bord de la mer, ou dans des maisons de campagne. Nous avons préféré rester et nous ne le regrettons pas. L’appartement est vaste et ensoleillé, les fenêtres ouvrent sur les toits et le ciel. La ville est silencieuse. Il ne nous manque que le jardin, les primevères et les tulipes du printemps. De toute façon, nous n’aurions pas pu aller au lac ou dans la montagne.

Dans mes promenades, j’évite d’aller du côté des Halles. Les jeunes habitués blacks discutent comme si de rien n’était, agglutinés, canettes de bière à la main devant le chevet de Saint Eustache. De plus en plus de clochards s’installent sur les banquettes du jardin. Difficile d’apprécier les arbres en fleurs, lorsqu’on louvoie entre un éternuement, des cris, une salissure suspecte sur la chaussée. Je préfère aller vers le Palais-Royal dont les galeries sont restées ouvertes.

Une lourdeur s’est peu à peu installée à la pensée de nos proches, de ceux qui peinent dans les hôpitaux ou chez eux, à la pensée de ceux qui deviennent à moitié fous dans des logements trop petits. Le spleen alourdit parfois nos gestes, ralentit le temps, pose un voile sur le ciel sans nuage. On voudrait que tout cela se termine au plus vite. La mort ne doit, ne peut pas gagner. Nous sommes tous suspendus aux nouvelles du smartphone ou de la télévision. On espère un médicament, un vaccin, il est inconcevable qu’on ne puisse pas trouver une parade rapide quand les deux tiers de l’humanité sont confinés. Une telle patience n’est pas de mise, il faudrait agir plus vite, mais la réalité nous impose une durée incompressible. Les chercheurs travaillent jour et nuit dans les laboratoires mais les virus n’obéissent que difficilement à leurs protocoles. Il y faut du temps. Certains départements sont pour le moment plus ou moins épargnés.

Hier le nombre de morts est reparti à la hausse.

Coronavirus, confinement et promenade (suite)

La France est maintenant confinée depuis quinze jours. Une promenade est autorisée une heure par jour, à un kilomètre de chez soi au maximum. Je sors le matin, il y a moins de monde c’est-à-dire presque personne.

Mercredi dernier. Je descends la rue du Louvre jusqu’à la Seine, son flot s’écoule serein. Aucun bateau, aucun de ses objets flottants qu’elle charrie habituellement. Sous la bise du nord, elle s’est teintée d’un vert pâle céladon. Elle a abandonné sur les berges une boue gris clair trouée çà et là par le vide un peu plus sombre des pierres descellées par la crue. Des barrières en interdisent l’accès. Le quai, le Pont des Arts sont déserts. Seul, un clochard sur un banc. Sous ses couvertures, entouré de bouteilles et de sacs, il fuit mon regard. La cour Carrée est fermée, je continue jusqu’aux guichets du Louvre. Pas un chat, je tourne vers la place du Carrousel.

Vous n’imaginez pas la beauté de cet espace désert entre les deux ailes du Louvre dans cette matinée ensoleillée. À droite la pyramide de Pei, à gauche l’Arc de triomphe du Carrousel, extraordinaire cadeau offert par de tristes circonstances. Seuls, deux gardiens de part et d’autre de l’esplanade promènent leurs chiens muselés, indifférents à ma présence. J’ai poursuivi ce jour-là vers les coursives du Palais-Royal. Le bruit d’une toux m’a fait rebrousser chemin. Rue du Beaujolais, le Grand Véfour (fermé naturellement, voir photo), remonté vers la rue des Petits Champs, Louis XIV sur son cheval au centre de la place des Victoires dont je n’ai pas eu besoin de contourner l’arrondi. Ce fut une belle promenade. Bizarre de pouvoir marcher au milieu des rues, de ne plus entendre la rumeur de la ville !

D’ailleurs le lendemain, alors que je tournai à l’angle de la rue Étienne Marcel devant le chantier (à l’arrêt) de la Grande Poste, une merlette à deux mètres de moi m’a regardée de son petit œil rond sans bouger du trottoir. J’ai dû l’éviter ! C’était comme si j’avais vu un colibri installé comme chez lui au milieu du Sahara. Les oiseaux vont-ils revenir à Paris ?

Chaque jour possède sa petite histoire. Vendredi, j’ai essayé de me rendre au jardin des Halles. Au retour, une jeune fille s’était immobilisée pour téléphoner dans un passage étroit. J’ai cherché par des gestes à lui faire comprendre qu’elle devait circuler. Comme elle ne réagissait pas, je lui ai crié par trois fois, de plus en plus fort : « Eh, jeune fille ! » Elle a fini par lever la tête et sans bouger davantage, elle a dit : « Qu’est-ce qu’il y a ? » Je lui ai répondu : « Je voudrais passer et respecter la distance de sécurité d’un mètre. Vous êtes jeune, et je suis âgée. » « Ah bon, fallait le dire ! » répliqua-t-elle avec une certaine irritation. Je lui ai dit, perplexe : « Vraiment, vous n’aviez pas compris ? » « Non ! » a-t-elle répondu un peu plus aimablement, et elle a libéré le passage… Après trois semaines d’épidémie… !

Ce matin, devant le Conseil d’État, un homme d’une soixantaine d’années, manifestement coincé loin de son pays, m’a tenu un petit discours à distance dans une langue que je n’ai pas pu identifier, il en est surgi le seul mot « confinement ». Il en avait par-dessus la tête !

J’ai sonné à la porte de mon voisin, un Brésilien que nous croisons de temps en temps dans l’escalier. On ne sait jamais, je lui ai tendu une carte de visite en la frottant ostensiblement avec un coton imbibé d’alcool à 90. Il parle très mal le français. Il est tout de même parvenu à me proposer de faire nos courses en même temps que les siennes. Je lui ai dit que nous allons rue du Mail, lui va au Franprix de la rue du Louvre. Puis avec des mots rudimentaires, il m’a expliqué qu’il est représentant de Ricard pour toute l’Europe, le Brésil et Haïti et qu’il travaille en télétravail pour résoudre les problèmes soulevés par l’épidémie. « Votre famille est au Brésil ? » Il m’a répondu : « Oui, ma femme est à Sao Paulo ! ». In petto, j’ai pensé que Ricard est connu pour faire du forcing et imbiber le tiers monde d’alcool. Mais il était si gentil, que je n’ai pas pensé plus loin. En période d’épidémie, la morale n’est peut-être plus tout à fait d’actualité.

On vit au jour le jour, en songeant à ceux qui meurent dans les hôpitaux, en espérant échapper à ce triste sort. Pour ma part, je pense à tous ces jeunes soignants, livreurs qui se mettent en danger pour sauver les personnes de mon âge et cela me pose des questions. Si dans l’antichambre de l’hôpital, je devais laisser la place à un plus jeune au risque de mourir, je me demande quelle serait ma réaction. J’aimerais pouvoir l’accepter sinon de bon cœur, du moins avec une certaine fatalité et peut-être avec l’impression d’être utile à quelque chose…

Le 24 mars 2020. Coronavirus, confinement et promenade.

La France est confinée depuis lundi dernier midi. Nous n’avons plus le droit de sortir sous peine d’amende sauf pour des raisons impératives notifiées dans une liste téléchargeable.

On doit porter sur soi l’attestation dûment signée, avec sa ou ses cases cochées. Un bref déplacement est autorisé quand il est « lié à l’activité physique des personnes ». Philippe (78 ans) s’est vu sanctionné hier parce qu’il marchait et qu’il ne courrait pas. Il faut savoir que les policiers sont actuellement perturbés car ils ne bénéficient pas de masques de protection. On peut le comprendre. Hier, je suis partie tranquillement sur des trottoirs déserts vers le Louvre et je suis passée devant le Ministère de la Culture.

Il m’a fallu le confinement et le coronavirus pour observer plus attentivement la résille de sa façade. Évoque-t-elle symboliquement l’importance de l’écriture, du dessin ? Difficile à dire. À l’époque, j’avais été scandalisée, car elle avait recouvert de son dessin superflu et tarabiscoté une façade de style art nouveau extrêmement harmonieuse. J’apprends aujourd’hui que, poursuivi par les héritiers de l’architecte d’origine, l’état a été condamné, mais que les modalités de sa restauration n’ont pas pu être mises en place. Espérons qu’elle sera effectuée plus tard.

Un groupe de trois personnes ne respectait pas la distance de sécurité. Ils ont pris l’ascenseur du parking, comme si de rien n’était. Après tout, c’était peut-être des gens confinés ensemble…

Dans la bise froide, je me suis dirigée vers le Conseil d’État et je suis remontée par la galerie est du jardin du Palais-Royal. À cent mètres de distance l’un de l’autre, deux sans-abri blottis dans leur sac de couchage m’ont regardée passer avec inquiétude, ils ne voulaient manifestement pas que je les approche. Des bouteilles d’eau et des vivres leur avaient été distribués. Des hôtels vidés des touristes auraient été réquisitionnés, mais certains préfèrent rester dehors.

De l’autre côté des grilles, l’herbe et la mousse poussent dans les allées, la fontaine continue sa chanson et le jardin semble nous tendre désespérément des bras interdits. Je me suis écartée d’une joggeuse et je suis remontée vers la rue des Petits Champs. Bizarre de pouvoir marcher au centre de cette voie d’ordinaire très passante ! Je me suis écartée de la ventilation de la Banque de France ; on ne sait jamais, elle pouvait transporter les miasmes d’un stakhanoviste infecté. J’ai encore croisé (de loin) des joggeurs. Une femme en tricotant des jambes criait dans son téléphone. Comme j’étais sous le vent, j’ai retenu ma respiration.

Sur le terre-plein central de la place des Victoires, une petite famille s’était installée avec des sacs à dos par terre. Le père chronométrait ses enfants d’une dizaine d’années. Ils faisaient à toute vitesse le tour de la statue équestre de Louis XIV. Les cheveux des enfants métis formaient une boule qui triplait le volume de leur tête ajoutant à leurs rires une note d’optimisme.

J’ai touché le digicode de notre porte-cochère avec une inquiétude qui ne m’a pas quittée dans l’ascenseur. Après avoir ouvert la porte, je me suis précipitée vers l’évier pour me laver les mains et les clés le plus longuement possible. Serai-je aussi scrupuleuse après plusieurs semaines de confinement ?

Coronavirus et élections.

Feu rouge, rues désertes, patinettes entassées. A l’image de cette photo Paris est à l’arrêt. Dimanche, j’ai voulu me dégourdir les jambes, mais le jardin du Palais-Royal était fermé. Des jeunes, inconscients, agglutinés, assis au soleil sous les arcades m’ont aussitôt fait fuir. J’ai repris ma déambulation en slalomant pour garder la distance recommandée par le monde médical.

Le Coronavirus, Cov 19, est en train d’exploser. La semaine dernière, après beaucoup d’hésitations nous avons encore pu écouter Sandrine Bonnaire lire les poésies de notre ami Joël Bastard au Bataclan. Nous nous étions assis au fond de la salle en retrait, sans voisins, et nous sommes partis aux premiers applaudissements. Spectacle d’inauguration (le dernier, vu les circonstances…) du Printemps des poètes, placé sous le signe du Courage. Le Bataclan !… Il semblait encore vibrer du silence terrifié des victimes des terroristes, tapies entre les rangées de fauteuils ou derrière le bar, réfugiées dans les toilettes, ensanglantées, blessées ou mortes. Je ressentais encore l’horreur planer sur cette salle remplie de cette même jeunesse vivante et curieuse, sur laquelle, le 13 novembre 2015, s’était déversée la haine dans une ivresse de mort. Une lecture de Féderico Garcia LLorca, avec la voix rauque de Denis Lavant : Las cinco de la tarde, le chant funébre du torero Ignacio Sanchez. Pas gai, mais très beau.

Mercredi, Les Méditations de Lamartine à la Sorbonne au cours de Jean-Marc Hovasse. Lecture émouvante de L’Isolement (d’actualité), du Vallon et bien sûr du Lac. La poésie, nourriture de vie.

Nous avons ensuite tout annulé : concert, dîners, réunions, avant même les déclarations de jeudi du président de la République. Nous mettons maintenant en place les conditions de ce confinement qui risque, si l’on en croit les nouvelles de Chine, d’être beaucoup plus long que la quinzaine (renouvelable) évoquée par Emmanuel Macron. Pour le moment chacun se replie sur ses problèmes. Beaucoup de familles parisiennes partent dans leurs maisons de vacances, à la campagne ou dans les îles bretonnes. Nous, nous préférons rester à Paris où la couverture sanitaire est plus efficace. Nous nous trouvons largement dans la tranche vulnérable.

Nous avons voté pour les municipales en prenant toutes les précautions nécessaires. Les mêmes politiques qui jugeaient ces élections indispensables sont aujourd’hui ceux qui les condamnent à grands cris médiatiques. Il est pourtant plus qu’urgent de passer à autre chose ! Le deuxième tour est reporté sine die.

Nous pratiquions déjà depuis une dizaine de jours les préconisations désormais obligatoires, mais comment savoir si un virus, cet ennemi minuscule et invisible n’a pas traîtreusement franchi la barrière de nos narines et ne s’est pas installé, peinard, dans nos bronchioles ? Mieux vaut prendre toutes les précautions et ne pas trop y penser. Nous sommes tous dans le même panier et si pour le moment nous n’utilisons pas encore les moyens de communication au-delà de nos familles proches, nous n’en songeons pas moins à tous les autres, les amis, les voisins, le personnel soignant, ceux qui travaillent pour assurer notre quotidien de confinés, avec un sentiment de solidarité omniprésent dans cette nouvelle solitude peut-être riche d’enseignement. Qui vivra verra… (!)

Exposition Martial Raysse à la galerie Kamel Mennour

Il y a très longtemps, à Gex, j’abandonnais une abstraction qui tournait à l’exercice de style pour m’aventurer dans une suite de tableaux figuratifs et oniriques. J’y pris un grand plaisir et Ils eurent un certain succès. Par la suite, je déménageais à Palaiseau dans une résidence habitée par les nombreux intellectuels des campus environnants. Je me rendais souvent au centre Pompidou où s’exposaient les œuvres conceptuelles de cette époque. J’avais quitté un univers encore rural où tous les âges se côtoyaient avec simplicité, où les saisons rythmaient nos occupations, jardinage, baignades et marches en été, ski en hiver, où le temps des déplacements comptait pour rien. Les conversations entre voisins tournaient souvent autour de la nature dont on ne se lassait pas de détailler les moindres variations.

Je me retrouvais à Palaiseau et à Paris dans un monde abstrait saturé de réflexions sociologiques ou politiques, plus ou moins dominé par une pensée dont l’arbitraire se cachait souvent derrière une façade de justice et d’égalité. La vertu, considérée comme guide, n’a jamais pu me convaincre et même si les travaux conceptuels sur l’art ont leur utilité, ils ont fini par s’opposer à ma réalité quotidienne de femme qui consistait à élever vaille que vaille des enfants dans une banlieue quadrillée d’autoroutes.

Alors que je réagissais déjà à cette intellectualisation ambiante par une série de « grosses dames » frontales, puis par des fragments de tableaux d’Ingres agrandis, j’ai repéré à l’occasion d’une exposition collective, deux ou trois petits dessins aquarellés de Martial Raysse. Il s’était tout simplement placé devant son sujet et l’avait « croqué » comme il le voyait, sans faire de chichis, pour le plaisir. Or Martial Raysse était une figure de l’art contemporain. Il utilisait d’ordinaire des matériaux de plastiques, des néons, des couleurs fluo pour détourner des œuvres anciennes comme justement les odalisques d’Ingres ; cette démarche changeait radicalement de ses travaux précédents.

À cette époque, nous sommes allés aux États-Unis pour y passer quelques mois. Dans nos pérégrinations variées, je fus frappée par l’incroyable quantité d’entrepôts transformés en ateliers d’artistes, aussi bien sur la côte est que sur la côte ouest. Des salles immenses étaient aménagées avec des portiques mobiles pour présenter des masses de toiles et d’installations diverses. Le résultat de cette accumulation aboutissait à une platitude désespérante.

À mon retour, je décidais de repartir à zéro et comme Martial Raysse de peindre juste pour le plaisir, pour communier avec la réalité d’un petit pot, d’une jolie fille, pour ressentir de nouveau la sensualité du pinceau ou du crayon, juste pour vivre. Et depuis, tant pis pour les objections, je préfère à tout, le regard étonné et sensible de ceux que mon travail touche.

Vous imaginez donc avec quel intérêt je suis entrée la semaine dernière dans la galerie Kamel Mennour qui exposait les sculptures de Martial Raysse. Je n’avais pas vu grand-chose de lui depuis cette époque, je savais juste qu’il avait poursuivi dans cette nouvelle direction. Et ce fut un régal !

Il y avait quelques dessins d’après nature, mais nous avons surtout été plongés par surprise dans un univers poétique dont nous avions oublié le goût. Chaque petite sculpture évoquait une tranche de vie, chaque grande sculpture féminine de bronze semblait avoir quitté subrepticement une pelouse dans un parc, une place au milieu de la ville pour nous faire signe au fond de ce sous-sol parisien. Un univers qui tournait beaucoup autour des femmes, sujet devenu inexistant dans l’art contemporain. En raison du méli-mélo des questions sur le genre ? Il y exposait avec humour son attirance et les difficultés de les aimer, un buste de bronze à la lèvre rouge, un homme ployant sous un portrait de femme. Il se moquait aussi de l’obligation de virilité triomphante imposée par la société, un homme empiégé dans de la terre, portant sur sa main comme un éclair un écouvillon rouge en plastique. Beaucoup de clins d’œil ironiques, jamais méchants, soutenus par la sensualité des formes et des matières. Un heureux rapport avec cette réalité retrouvée qui m’avait autrefois frappée. C’est ragaillardie que j’ai continué ma promenade dans le quartier et que j’ai pu affronter les trois magnifiques et tragiques portraits de Musil, exposés à la galerie Claude Bernard.

De tout et de rien.

Il arrive que mon agenda se remplisse de rencontres et d’activités diverses. Un déjeuner rue Mouffetard ou à Jussieu, une rencontre à côté de l’atelier, une recherche dans les magasins de matériel artistique, un RV médical, une conférence comme celle de samedi, de multiples conversations amicales au téléphone, un autobus qui me passe sous le nez, et le plaisir se transforme en intense fatigue. J’aime cette vie, je ne voudrais la rogner sous aucun prétexte, mais le monde alors s’appesantit, je surnage, j’écoute, je suis comme à côté de l’événement. Heureusement le sommeil me reconstitue, il fait son office de tri dans la masse des instants accumulés. J’aime digérer ce que j’ai vécu, explorer ce qui me fait avancer, prendre acte de ce qu’il faut laisser de côté pour des raisons si diverses qu’elles ne relèvent pas du jugement, mais de la nécessité. La vie ne se maîtrise pas et c’est heureux.

A l’Item, exposés sur les Lettres à Anne et le Journal de François Mitterrand. Un grand respect et beaucoup de délicatesse pour préserver l’intimité d’Anne Pingeot. Peut-être un peu trop, car je l’ai trouvée étrangement absente des débats qui suivirent. Un amour qui éclaire l’homme politique ? Correspondance littéraire ? L’histoire le dira.

Le coronavirus venu de Chine est dans toutes les têtes, on ne pense plus qu’à cette pandémie qui se répand dans le monde entier. On ne se serre plus la main, on évite de s’embrasser. On s’attend à rester confiné chez soi pendant quinze jours. On a subi les gilets jaunes et les grèves, maintenant, c’est le coronavirus qui menace de paralyser le pays. Comment les économies françaises et mondiales résistent-elles ? On peut se le demander !

La peur monte. Les menaces s’accumulent, des campagnes électorales plus ou moins tordues déstabilisent les mentalités. Pour le moment, autour de nous l’humour reste intact, pourvu que ça dure ; le printemps risque d’être problématique. La politique française se crispe, la réforme des retraites, indispensable, mais semble-t-il mal préparée sème la zizanie un peu partout et on n’y comprend rien. On en a vu d’autres, mais tout de même…

Le peintre qui termine les travaux de la salle à manger tousse. Il revient d’Égypte une zone à risque. Corona ? Barbara qui habite en Italie annule son voyage pour Paris moins par crainte du virus que de la quarantaine. A-t-elle tort ? Suite au prochain numéro…

Au milieu de ça, nous avons été invités par Sara à une curieuse représentation théâtrale sur le machisme de rue, jouée par des étudiants étrangers Elle était organisée par une association fondée à la fin de la guerre pour le rapprochement des jeunes allemands et français dans un Immeuble de luxe derrière le musée d’Orsay. Beaucoup d’Asiatiques qui parlaient à peine le français. Leur jeunesse et leur bonne volonté faisaient plaisir à voir.

Paris.

Mettre des mots sur Paris n’est pas chose facile ! Tant d’autres en ont parlé, souvent avec talent, parfois avec génie. Pour ma part, Paris n’est pas du domaine des mots. C’est comme l’air que je respire, mon pas sur la marche du trottoir ou sur le passage pour piétons. C’est le geste fugitif du passant que je croise, un reflet dans une vitrine, le vélo qui me frôle, la voiture qui s’arrête pour me laisser passer, un rire surpris à la dérobée, les fronts penchés sur le bitume. « Atmosphère, atmosphère » disait Arletty. « Est-ce que j’ai une tête d’atmosphère ? » Oui, j’ai une tête d’atmosphère, l’atmosphère de Paris. Peut-être comme d’autres celle de Rome, ou de New York, ou encore n’importe où. Pour moi, c’est celle de Paris.

On me dit « Comment pouvez-vous habiter Paris, c’est sale, ça pue, c’est bruyant, les gens sont désagréables, etc… ». Ce sont les mêmes qui nous traitent de privilégiés. Oui, Paris est devenue une ville très chère. Finie la rue Montorgueil de notre arrivée, les artisans dans les cours, les marchandes des quatre saisons, les bouchers devant le zinc, tabliers ensanglantés. Les titis qui sifflaient les jolies filles en mangeant leur gamelle dans les squares. Les trognes rougeaudes qu’il valait mieux éviter, les autobus aux banquettes minuscules entre lesquelles se glissait le contrôleur, la plate-forme arrière et ses gaz d’échappement. Le vacarme des klaxons.

Aujourd’hui, vous y cotoyez le monde entier, pakistanais, africains, asiatiques, russes etc… Vous ne savez pas toujours s’ils sont touristes ou serveurs, plombiers ou médecins. L’accent parigot a disparu au profit de l’accent des cités venues du Maghreb. Les vieux Parisiens meurent les uns après les autres quand ils ne sont pas relégués dans des maisons de retraite en province. Ils sont remplacés par les « bobos », des jeunes aux revenus confortables qui préfèrent ses petits appartements aux espaces plus vastes de la banlieue. Des quartiers cossus aux avenues désertes gardent leur population bourgeoise repliée sur elle-même. Paris résiste, reste Paris, à Belleville, à Passy, à Montmartre. La blague n’est jamais loin, une sorte de civilité par nécessité préside aux parcours encombrés. Les bagarres y sont beaucoup plus rares qu’autrefois. On n’entend plus le sifflet des policiers dans les carrefours. N’en déplaise aux nostalgiques, Paris n’est pas devenu l’enfer qu’ils décrivent, même si les gangs de pickpockets sévissent dans les quartiers touristiques et que des milliers de sans-abris s’entassent misérablement sous les métros aériens. Le monde a changé, mais Paris conserve ce je ne sais quoi décrit par Victor Hugo dans les Misérables, ce je ne sais quoi de résistance qui autorise à ne pas se cacher pour rire ou pleurer, qui pousse à se révolter, une ville de liberté.

C’est peut-être pourquoi, les gilets jaunes, comme les contestataires des grèves venus de toute la France n’ont pas trouvé tant d’opposition que ça, dans leur tentative de reprendre possession des rues d’une capitale dont ils sont, il faut le reconnaître, de plus en plus exclus.

À Paris, on ne s’ennuie jamais. Un petit événement de rue, un petit mot à un inconnu, le souci de faire sa trace au milieu des travaux incessants, dans les méandres incompréhensibles des signalisations sont autant de petites aventures, à vrai dire parfois fatigantes, mais pourvu que cela dure ! La crise économique vide les magasins, les bistrots et les restaurants, remplit la ville de réfugiés. Paris a toujours vécu sur le fil du rasoir des insurrections et s’en est toujours sortie… Nous allons voter dans quinze jours. Ne laissons pas la ville aux seuls touristes et aux seuls internationaux capables de s’offrir ses logements à des prix de plus en plus exorbitants, sous le prétexte d’une tranquillité mortifère.

Torticolis

Un joueur de rugby n’arrête pas son match pour une fracture du péroné.

Un concertiste honore son contrat avec quarante de fièvre.

Montaigne écrivait en pleine crise de gravelle, Lamartine torturé par les rhumatismes.

Martyrisé toute sa vie par une polyarthrite, Roosevelt souriait aux photographes à la conférence de Yalta deux mois avant sa mort,

Frida Kalho, artiste mexicaine, peignait allongée sur son lit, un miroir au-dessus de sa tête, le corps traversé de part en part par une tige métallique lors d’un accident d’autobus.

Molière est quasiment mort sur scène en jouant le Malade imaginaire.

Et j’en passe… Tant d’autres…

Et bien moi, un simple, mais violent torticolis m’a empêché ces jours-ci d’écrire. Quand je souffre, je me fourre dans mon lit, je me bourre d’antalgiques, d’antispasmodiques, Je râle et m’isole. Je ne peux pas transmettre à quelque lecteur que ce soit le cadeau pourri de la douleur, même par solidarité. Et c’est tant pis pour le génie…!!!!

François Morellet dans le salon d’honneur de l’École des Beaux-Arts de Paris

Entrer dans la cour de l’école des Beaux Arts, me procure toujours une sensation bizarre. J’y ai étudié durant plusieurs années, si l’on peut utiliser ce verbe pour une activité qui consistait à copier en terre un modèle nu, le plus souvent une jeune fille assise ou debout sur une plate forme tournante. Une tige et des fils de fer comme ossature, on en définissait les grandes lignes sur une sellette qui pivotait au même rythme que le modèle. Puis on plaçait les muscles et terminait par les détails. De mon temps, il était de bon ton de peaufiner le moins possible, à la Rodin, lequel n’avait pourtant jamais été admis dans cette vénérable institution. Vous dire que j’y ai pris du plaisir serait un peu exagéré. L’exercice était difficile, corrigé sans un mot et sans état d’âme par le professeur dont la présence une seule fois par semaine pendant moins de deux heures ne permettait pas d’établir une relation de maître à élève.

C’est pourquoi, j’ai trouvé cocasse de venir y écouter cette conférence sur François Morellet lequel à la même époque s’était insurgé contre un enseignement jugé inutile et surtout ennuyeux. Je m’attendais à entrer dans l’auditorium des Loges, amphithéâtre moderne où avait eu lieu la conférence d’Annette Messager ; on me fit traverser la cour, monter les marches centrales, traverser l’immense hall et je me suis retrouvée dans un amphithéâtre, solennel bien que de modestes dimensions, couvert de dorures et entourée de fresques rutilantes. Comment avais-je pu en ignorer l’existence ? Il faut croire qu’à mon époque, il n’était ouvert qu’en de rares occasions. Le temps de saluer Danièle et Frédéric Morellet, sa veuve et son fils, après une rapide présentation de l’artiste, nous avons pu voir un film tourné dans les années 70. François Morellet s’y montrait facétieux et adepte d’Oulipo. L’OuLiPo, Ouvroir de littérature potentielle, fondé entre autres par Raymond Queneau, regroupe des littéraires, artistes et mathématiciens qui jouent avec les mots et les nombres et dont la principale préoccupation consiste à ne pas se prendre au sérieux. Le film était vif ; Morellet, industriel à l’origine, y poussait les landaus de son usine et pratiquait une autodérision en réaction contre la « peinture inspirée » qui sévissait alors. Son œuvre souvent géométrique se lit à rebours des explications mathématiques qu’elle a tendance à provoquer. Mon jeune voisin, un désigner, avait jusque là pris cette œuvre très au sérieux et son étonnement m’amusa.

Après le film, on nous cita quatre-vingt-dix-neuf notes préparatoires à son œuvre : une succession de paradoxes souvent hilarants, mais difficiles à saisir en raison d’une diction et d’une acoustique assez défectueuses. Heureusement que la suite de la conférence fut illustrée sur un écran par les immenses traits aléatoires peints sur des murs d’immeubles aux USA, par les images de ses grandes boules de tubes métalliques, de ses néons improbables et de ses joyeux dessins. François Morellet qui revendiquait une œuvre éphémère est présent aujourd’hui dans les musées du monde entier.

Le jeudi suivant, ce fut tout autre chose. À la galerie Couteron : vernissage d’un « grapheur ». On ne dit plus « tagueur », depuis que les collectionneurs se sont intéressés au Street art et que les tags sont apparus dans le circuit commercial de l’art. Sur les murs étaient alignées des toiles de petit format. Au contraire de leur omniprésence le long des voies ferrées ou sur les wagons du métro, l’entrelacs des lettres contournées semblait ici assez maigrichon. Leur auteur, un jeune garçon en survêtement était entouré de blacks, blancs, beurs de son âge, public pour le moins inhabituel dans ce genre d’endroit. Ils regardaient, les yeux écarquillé, défiler les familiers de la galerie. Volubile et gouailleur, le grapheur surjouait par inquiétude la liberté de parole des banlieues.

— D’habitude, je peins sur les murs. Là, c’est plus difficile !

Pour ma part, j’ai toujours vu dans les tags une accumulation de conformités, une répétition maladive d’un désir de calligraphie inassouvi depuis l’invention de la machine à écrire. Seul Jean-Michel Basquiat m’a dès l’origine frappée par la force de ses graffitis, par la révolte urbaine, puis par la passion de ses colères de descendant d’esclave. J’ai tout de suite admiré une œuvre puissante et géniale. Un collectionneur m’a montré au-dessus de sa cheminée, une grande toile représentant Mickey entouré de tags enfantins : « Je commence à m’intéresser au Street Art ! » avait-t-il commenté, avec un sourire un peu gêné. Juste en dessous, un superbe poisson des Lalanne, semblait se demander ce qu’il faisait dans cette galère.

Pour ne pas blesser le garçon, j’ai biaisé :

— J’espère que vous portez un masque quand vous taguez dans la rue !

— Oh non, répondit-il avec fierté.

— Ce serait plus prudent !

— Ça m’éviterait de fumer… dit-il en rigolant

— Et peut-être de respirer des produits chimiques dangereux

Je pensais à mes amis disparus prématurément, en vitrail ou en sculpture.

Étrangement ce sont ses copains qui opinèrent de la tête. Parmi eux, un grand noir m’a regardée avec une reconnaissance difficile à interpréter.

Nad, la directrice artistique de la galerie, semblait heureuse de sa découverte. Elle me fit remarquer qu’il avait une jambe cassée. Je demandai :

— En tombant d’une échelle ? Un danger de plus !

Il éluda, mais Nad précisa, sérieuse :

— En faisant du ski !

Après avoir salué la compagnie, je me suis éclipsée, perplexe. Le sérieux du tagueur s’opposait aux facéties de l’Oulipo, mais l’humour n’y perdait rien.

Collège de France.

Invitée par Jean-Marc Hovasse au Collège de France.

Bien autrefois, j’étais venue dans cette vénérable institution écouter Claude Levi-Strauss. Je l’avais vu remplir un grand tableau de généalogies en pattes de mouche pour nous expliquer la complexité des tabous de l’inceste dans les tribus africaines. J’y étais revenue une seule fois sous un déluge de pluie pour entendre Jean-Marc évoquer un dessin de Victor Hugo qui représentait un enfant chiffonnier.

Jean-Marc m’avait écrit la veille pour me dire de me méfier. Le cours d’Antoine Compagnon dont il était le conférencier invité attirait les foules et je risquais de ne pas pouvoir entrer. Après qu’il fut péniblement parvenu à me faire inscrire sur sa liste, c’est en toute innocence, qu’avec une demi-heure d’avance je suis entrée dans un amphithéâtre déjà bondé. En entendant mon nom, l’appariteur me désigna les deux premiers rangs. J’étais loin de me douter de l’honneur qui m’était échu ; la retransmission de la conférence sur des écrans avait également rempli toutes les autres salles du Collège de France. Antoine Compagnon dont je n’avais jusque là jamais entendu parler était une star. Sur internet, son parcours passait des sciences à la littérature, des États-Unis à la France. Spécialiste de Proust, son cycle de cours balayait la littérature française au sens large.

Quelle ne fut pas ma surprise de le voir arriver un peu terne, le visage serré et s’asseoir à un bout de la longue table de conférence. « La catastrophe des œuvres tardives » était le thème du jour. Il se lança dans un discours hésitant sur la vieillesse des artistes. Féconde pour certains, soulagement et inaction pour d’autres comme Jean-Paul Sartre. Il évoquait ceux qui écrivaient avec la pulsion de la jeunesse et ceux qui labouraient leur champ jusque dans la vieillesse, lui-même manifestement porté vers ces derniers. C’est ainsi qu’il termina en jetant Jean-Marc et le vieil Hugo dans l’arène.

Ce fut un moment de bonheur. Autant l’un était approximatif et lent, autant Jean-Marc Hovasse fut vif et précis. Hugo que je juge souvent boursouflé reprit vie au fil de la conférence illustrée par ses notes de travail. Et pour finir, ce fut une lecture pudique à la diction parfaite de son unique sonnet, superbe cri à la fois déchirant et rempli d’espoir : Ave, Dea ; moriturus te salutat, écrit à 72 ans pour la jeune Judith Gautier, fille de Théophile Gautier :

La mort et la beauté sont deux choses profondes

Qui contiennent tant d’ombre et d’azur qu’on dirait

Deux sœurs également terribles et fécondes

Ayant la même énigme et le même secret ;

…

Et moi, je sens le gouffre étoilé dans mon âme ;

Nous sommes tous les deux voisins du ciel, madame,

Puisque vous êtes belle et puisque je suis vieux.

Merci Victor Hugo, merci Jean-Marc Hovasse, réunis à travers les âges et à travers vos âges respectifs !

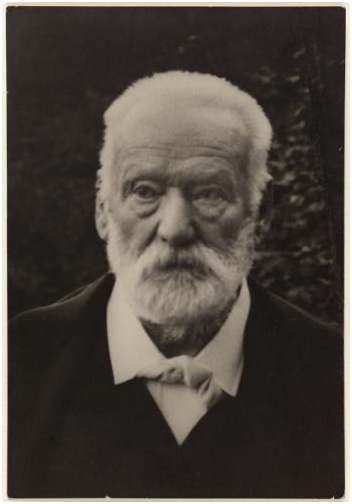

(en illustration, la dernière photo de Victor Hugo avant sa mort)