Derniers jours à Paris.

Une fois de plus réfléchir à ce qu’on doit apporter à Tougin, remplir les clés USB. Je range l’atelier, je réunis les couleurs, aquarelles, huiles, papiers, tout le nécessaire pour deux mois, avec comme d’habitude, l’impression d’oublier quelque chose.

Et comme d’habitude, après la nostalgie de devoir quitter Paris, s’installe le désir de retrouver les montagnes, le lac, un air plus respirable, des nuits fraîches, mon village, mes voisins, les petits soucis du jardin, les repas dehors et surtout de me retrouver pour un temps loin des ambitions de la grande ville, près de la réalité du temps qui passe et de la relativité de la nature humaine au contact d’une nature qui ne trompe pas

C’est ainsi qu’hier, nous sommes allés voir la performance de Lina Lapelytè, « The Mutes » au centre Lafayette Anticipations. J’ignorais l’existence de cette fondation au cœur du Marais et encore plus celle de la performeuse, jeune lauréate du Lion d’or de la biennale de Venise de 1919, une ancienne violoniste. Célia venait d’y trouver du travail et je voulais en profiter avant de partir pour faire un plongeon dans le monde sophistiqué de l’art contemporain qu’elle affectionne et que je comprends mal.

Le dimanche avait rempli les rues d’une foule de touristes, mais c’est dans une rue presque déserte que nous avons fini par trouver ce « lieu » comme on désigne aujourd’hui les espaces culturels, un ancien entrepôt des énormes chapeaux vendus au BHV à la belle époque. Entièrement remanié par un architecte international, aéré, sobre, c’est un exemple des nouveaux musées construits à prix d’or, dont les matériaux de verre, de métal gris et de ciment lissé font penser aux abbayes cisterciennes. Une perfection que je juge toujours un peu intimidante.

Nous avons été reçus par la « médiatrice », le nom donné aux guides de ces expositions dont il faut expliquer le pourquoi du comment. Ravissante, souriante, elle s’est lancée pour nous deux, seuls participants à la visite, dans un discours d’où émergeaient des mots comme « performeurs, chanter faux, ortie, inconfort ». En effet, nous entendions des psalmodies disgracieuses provenant d’une ingénieuse plate-forme mobile au-dessus de nos têtes, accompagnées de grincements, sons classiques dans ce genre d’endroit. Elle nous donna un livret explicatif.

La performeuse avait fait un casting pour sélectionner les voix les plus fausses possible, comédiens ou monsieur et madame Tout-le-Monde.

— Je crois que j’aurais eu mes chances, lui ai-je confié.

Elle mit quelques secondes à comprendre et se risqua à un sourire timide.

— La performeuse voulait montrer qu’on peut chanter faux, contredire l’harmonie, montrer la valeur de la dissonance.

Moi qui aime tant l’harmonie !

— Pour insister sur la valeur de ce qui dérange, elle a installé des orties, vous allez voir… et aussi des bancs inconfortables…

— …Elle veut prouver que tout le monde ne chante pas juste, qu’il y a de la place pour les gens qui chantent faux, qu’il y a de la place pour l’inconfort… qu’on peut même y trouver une certaine valeur.

Ah bon ! Pourquoi pas ?

— La performance dure quarante minutes, mais vous pouvez rester le temps que vous voulez. Nous discuterons en redescendant.

Nous avons grimpé les marches et nous sommes retrouvés dans l’univers figé des performances, ce cérémonial sacralisé qui laisse le public immobile et sans voix. Il y avait là une vingtaine de personnes. Nous avons tourné autour de plantations d’orties, nous nous sommes assis sur des bancs qui rayaient les fesses. Des performeurs déambulaient dans une chorégraphie d’évidence réglée au cordeau, le nez en l’air, mornes, le regard dans le vide. Ils s’arrêtaient de temps en temps devant un micro et sur un ton faux et monocorde récitaient des textes exprimant des malaises variés, incommunicabilité, espoirs déçus, etc. Quand ils se sont réunis une bonne dizaine en groupe choral désaccordé, il ne restait plus sur les bancs que trois pelés et quatre tondus.

De retour au rez-de-chaussée, nous avons poliment commenté la performance avec la médiatrice un peu inquiète de nos réactions, puis nous avons bu un verre avec Célia, aussi impeccable et policée que le lieu. Au bar, la jeune fille (également jolie) nous a avoué qu’elle avait les oreilles en compote en fin de semaine. Pour une performance nommée « Les Muets » ! La conceptrice (la trentaine, élégante et belle) est apparue à la porte, mais elle ne s’est pas présentée.

Nous nous sommes arrêtés pour dîner derrière le Centre Pompidou sur une terrasse d’un boui-boui un peu moins bondé que les autres. Quel plaisir ce fut d’entendre rire de bon cœur la petite serveuse noire, tresses en bataille, et en partant nous lancer avec un sourire lumineux, d’une voix claire et musicale :

— J’espère que ça vous a plu ? Bonne soirée et bonnes vacances !

Par la suite, j’ai pensé à la chanson de Boris Vian : Fais-moi mal, Johnny, qui se termine par :

Maintenant, j’ai des bleus plein les fesses

Et plus jamais je ne dirai :

Fais-moi mal, Johnny, …

USA. Déjeuners à la campagne.

Triste semaine ! La Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit constitutionnel à l’avortement qui datait de 1973. À la suite de quoi le Missouri et bientôt la moitié des états pénalisent à nouveau l’avortement, même en cas de viol et d’inceste. Que de souffrances à venir ! Les plus pauvres n’auront pas les moyens de se rendre dans les états le pratiquant.

Récemment, alors que nous évoquions l’hôpital Tenon, Jean-Luc Truelle nous a rappelé de terribles souvenirs :

— J’y avais fait mon premier stage d’internat, dans le service de gynécologie. C’était avant la loi sur l’IVG. Je n’ai jamais rien vu de plus épouvantable !

Jean-Luc a cependant fait sa carrière dans la traumatologie à l’hôpital de Garches, il a vu passer nombre de grands accidentés, de comas dépassés.

— Dans une immense salle, une cinquantaine de femmes gémissaient ou hurlaient de douleur sur les lits alignés dans une odeur épouvantable. Beaucoup agonisaient sans qu’on ne puisse rien faire pour elles. En tant que catholique, je suis et je reste pour le respect de la vie du fœtus. Pourtant, j’ai été très heureux lorsque Simone Weil a fait libérer l’avortement. Une grande dame !

En effet, on a tous en mémoire son courage, sa détermination en face d’une assemblée presque exclusivement masculine. On a tous en mémoire son discours à l’Assemblée Nationale :

Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. C’est et cela restera toujours un drame…

Comment est-il possible que dans l’Amérique qui prône la liberté, qui se veut l’image de la démocratie, neuf juges nommés à vie décident de la vie et de la mort des femmes ? Les mêmes juges ont la semaine dernière autorisé le port d’armes dans la rue sans aucune restriction. Oh, la Statue de la Liberté ! Oh, les GI débarquant sur les plages de Normandie pour libérer l’Europe de l’oppression nazie !

Il serait grand temps que les États-Unis fassent évoluer une constitution inadaptée au monde actuel. Le monde entier vacille, les mensonges de Trump, la folie de Poutine se normalisent. La guerre se banalise.

On avait mis les morts à table, a dit le poète.

La France n’est pas si mal lotie par rapport au reste du monde, mais l’économie de guerre qui s’annonce commence à faire ses effets et les prix flambent, provoquant des mouvements sociaux. La barque est difficile à mener, dans les familles modestes, comme au gouvernement. L’avenir est sombre. On voit surgir des tas d’idées : la crise sanitaire et le confinement ont bousculé les mentalités. Qu’en sortira-t-il ? L’avenir le dira.

En attendant, une septième vague d’épidémie démarre très nettement. Je remets mon masque dans les milieux confinés et encombrés. Nous avons cherché à nous faire injecter la quatrième dose, mais les pharmacies sont en rupture de stock.

L’été est arrivé. C’est au milieu des roses que nous avons fêté l’anniversaire de Marc, chez lui, à Livilliers. Comme les années passent ! Évocations de notre enfance. Elle parait si proche et si lointaine à la fois. Place désormais à nos enfants, à nos petits-enfants. Leur vie ne sera pas facile vu l’état de la planète, mais je crois qu’on peut leur faire confiance. Pour le moment, ils ne se débrouillent pas si mal !

Dimanche, nous avons été invités à déjeuner dans le jardin des VDH. Température idéale. Bœuf en gelée aux carottes, cuisson lente, délicieux. Les hommes avaient été ou étaient encore chercheurs à l’Ecole polytechnique. Nous avons parlé de nos activités variées, de la santé qui désormais se mérite, de la politique. Nous avons récité des fables de La Fontaine. Brigitte, ex-professeure de français, nous a détaillé du Racine, du Baudelaire :

— Baudelaire c’est tellement beau ! Mais qu’est-ce que c’est triste ! a-t-elle commenté.

— Tout cela me barbait, à l’école, dit Simone.

— Moi aussi, ai-je répliqué. Mais maintenant, je comprends la force de ces grands textes.

En fait, non, ils ne me rasaient pas, ils me laissaient sur l’expectative, dans une sorte de questionnement, une suspension qui me tirait de l’ennui à jamais. Leurs mots devenaient une nourriture plus ouverte à l’avenir que mes livres d’enfants dont je devinais trop souvent la fin.

Nos amis commencent à partir, les activités se mettent en sommeil pour l’été. C’est toujours avec un peu de mélancolie que je vois arriver notre départ pour Tougin. C’est la même chose lorsqu’à l’automne nous devons quitter Tougin pour revenir à Paris. Les changements sont de plus en plus difficiles à absorber, mais plus que jamais indispensables pour ne pas s’encroûter.

Elections législatives. Canicule.

Aux élections législatives, le parti du président de la République perd la majorité absolue. Pour la première fois, l’extrême droite fait une percée et passe de 8 à 89 sièges.

Emmanuel Macron ne l’a pas volé. En gouvernant sans réelle concertation, il s’est mis à dos ceux qui se sentent exclus des décisions les concernant.

Marine Le Pen n’a pas seulement engrangé sur ce mécontentement, mais elle a tiré les bénéfices d’une certaine rigueur morale et politique lorsque, sans regret, elle a laissé partir vers le candidat Zeymour les pourris de son parti, dans le genre Gilbert Collard. Idées fascistes et compagnonnage véreux plus ou moins écartés, son parti n’en reste pas moins populiste, sans réelles propositions.

Ce matin, aux yeux de la macronie, la France serait devenue ingouvernable. On verra…

Je reviens sur la kermesse de Montalembert à Nogent. Très impressionnée par l’implication des parents : stands de jeux imaginatifs et numérisés, restaurant presque gastronomique (cochonnet chaud à la crème légère), structures gonflables rigolotes, karaoké… Il régnait ce dimanche sur l’école de Thomas une bonne humeur et une vivacité qui démentaient les propos pessimistes entendus souvent sur les générations montantes.

Canicule.

À Paris, la température est montée jusqu’à 38°. Pendant deux-trois jours, j’ai vécu dans l’obscurité, fenêtres et rideaux fermés, ne bougeant que pour aller boire, la plupart du temps allongée dans mon lit, agréablement rafraîchie par un ventilateur.

Gilles était parti jouer Les Suppliantes à Argenton-sur-Creuse. Ils devaient se produire dans le théâtre antique à 14 heures en pleine cagna et j’étais inquiète. Heureusement, la direction du Festival leur a trouvé une solution de repli dans l’église de Saint-Marcel. Mais la représentation du lendemain soir était maintenue au théâtre antique.

J’ai vu sur internet que la température y frôlerait encore les 40° à 21 heures et je lui ai envoyé un message exprimant mes craintes, lui rappelant « qu’il tombait facilement dans les pommes », que « je n’aimais pas ça ». Ils ont finalement et heureusement décidé de jouer de nouveau dans l’église.

Au retour, il m’a dit :

— Quand j’ai reçu ton message, nous étions en train d’en discuter et ton message les a aidés à prendre leur décision.

Je lui ai dit :

— Ils ont surtout eu peur d’avoir à te ramasser par terre !

Il a conclu :

— De toute façon, le public ne serait pas venu !

C’est sûr ! Mais j’imaginais la déception des hellénistes, attachés au vaste amphithéâtre romain.

Gilles a donc joué le roi d’Argos du haut de la chaire historique en bois ouvragé de la très belle église romane de Saint-Marcel.

Une photo en fait foi. Il y a grande allure, dans sa toge écarlate, derrière son masque et sa barbe blanche. Cependant, je dois dire qu’elle m’a un peu gênée, car je n’ai pas un très bon souvenir des harangues et des prêches qui nous tombaient sur la tête dans mon enfance.

— Elles ne sont plus jamais utilisées, dit Gilles

— Tu as donc poussé le petit portillon du bas ?

— Oui, et j’ai monté l’escalier de bois.

— Les marches étaient raides ? Les prêtres étaient vieux, souvent des vieillards.

— Il y avait des rambardes des deux côtés.

Il se tut un instant, et il précisa :

— Le bord de la chaire était rembourré et recouvert de velours. Très confortable pour les mains et les avant-bras !

Je pensais à mon inconfort de petite fille, au débit de paroles qui n’en finissaient pas, à cette patience qui me tenait sans réaction sur mon banc de bois ou sur ma chaise de paille trop haute.

A la réception de la photo sur Whatsapp, nos enfants qui n’avaient pas connu ce genre d’obligation manifestèrent à leur père leur admiration par un pouce levé. Cette « icône », certes, n’avait pas grand-chose de commun avec la solennité des rites gréco-latins ! Peut-être, avec le pouce levé des César au Colysée.

Dois-je ajouter que juste avant la canicule, un douloureux torticolis m’avait maintenue au lit durant plusieurs jours ? Épisode chronique, … malvenu dans une chronique ?

Vol de mon portable. Démarches.

Nous avions rendez-vous avec Caroline place Colette, devant la Comédie française pour dîner ensemble au restaurant. Une longue conversation téléphonique avec Anny-Claude m’avait mise en retard. Ces temps-ci la température fluctue beaucoup. J’avais vite enfilé une veste un peu chaude et glissé mon portable dans la poche.

Il dépassait un peu. Tout le monde connait cette vague impression de faire une erreur.

Nous avons déboulé sur le terre-plein et y avons retrouvé Caroline. Il nous fallait chercher un restaurant. Anny-Claude m’avait conseillé une terrasse rue Saint Honoré. Au moment de traverser l’avenue de l’Opéra, constatant combien l’endroit était bruyant, nous avons rebroussé chemin. Des camions de télévision encombraient les abords de la Comédie française et le public arrivait à flot pour la séance de vingt heures. Nous sommes retournés vers le jardin. Arrivés aux colonnes de Buren, machinalement, j’ai mis ma main dans la poche. Mon téléphone avait disparu !

Vous connaissez ! On perd tout en une seconde. Ses adresses de téléphone et de mail, ses photos. Impressions de mini naufrage.

Nous avons refait le trajet. Les techniciens de la télévision se sont mis en quatre pour nous aider, mais c’était sans espoir. Gilles au milieu des colonnes, dans le décor de Charade, le fameux film policier avec Audrey Hepburn revu récemment à la télévision, a appelé l’opérateur pour bloquer l’appareil.

Nous avons tout de même pu dîner agréablement au Villalys. Une joyeuse tablée de jeunes, probablement une promotion d’étudiants, nous a fait changer de place et c’est un peu plus loin avec leurs rires en arrière-plan et la sérénité du jardin du Palais-Royal que j’ai pu retrouver mes esprits et relativiser une perte, finalement toute relative, puisque des sauvegardes avaient été réalisées peu de temps auparavant. Mes photos de travail avaient miraculeusement échappé à l’incident ! Merci à Caro qui nous invitait d’avoir su prendre l’évènement avec philosophie et gentillesse !

Le lendemain, je suis allée faire une déclaration de perte au commissariat.

Un chantier le remplaçait ! Retour à la maison. Un méli-mélo d’informations notait des commissariats loin de chez nous. Un site très mal fait indiquait un poste de police à deux pas, dans le bâtiment refait à neuf de la grande poste. Tout de même, nous l’aurions su ! Le lendemain en allant faire les courses, Gilles est allé voir. Oui, il y avait bien là un bureau de police et qui pouvait même enregistrer le vol.

J’y ai couru. C’est ainsi qu’évitant les interminables attentes propres à ce genre de démarches, le commissaire de police m’a prise en charge. Grand, brun, visage charpenté, un peu sévère, il boitait légèrement. Séquelles d’intervention ? Ses collègues l’appelaient Marco. Il a d’abord blagué :

— Impossible de recevoir votre déposition. On est en grève !

— Comme d’habitude ! ai-je répondu.

Il m’a introduite dans son bureau et devant son clavier, il a posé les questions d’usage : vol à la tire, lieu du vol, numéro du portable…

— Un roman, lui ai-je dit.

— Pas vraiment, a-t-il répondu.

— Les romans ne se terminent pas tous bien ! Surtout les romans policiers.

Il a vaguement souri tout en se battant avec son ordinateur qui ne voulait pas envoyer la déposition par Internet. Il a fini par l’imprimer avec les plus grandes difficultés. Je lui ai demandé :

— Depuis combien de temps ce commissariat est-il ouvert ?

— Depuis vendredi dernier.

On était mercredi !

De retour à la maison, le téléphone a sonné. C’était le commissaire qui m’annonçait fort gentiment qu’il avait enfin pu m’envoyer la déclaration par internet. Je l’ai abondamment remercié.

Il portait une bague ornée d’une croix de Lorraine. En hommage à la Résistance ?

Roger et Sally contaminés.

Arrivés à Paris début mai, Roger et Sally, nos amis de San Francisco avaient continué sur la Dordogne. Depuis des années, ils louaient la même vieille maison à Saint Julien, un charmant village avec église, épicerie, boucherie, un condensé de la France qu’ils aiment.

Après les deux années de Covid, ils avaient eu l’idée de s’y retrouver avec leurs enfants, Michaël, Andrew, Aly et l’amie de ce dernier, venus également de San Francisco et d’une ferme plus au nord. Ils devaient y rester quinze jours, puis continuer sur Ferrare, chez Barbara, la sœur de Roger.

Nous n’avions pas de nouvelles — pas de nouvelles, bonnes nouvelles — jusqu’à la réception d’un message envoyé par Sally lorsque nous étions à Grenoble.

Après un séjour enchanteur, une fois leurs enfants retournés en Californie, ils étaient partis en train avec l’intention de visiter la côte Ligure. Ils avaient passé la frontière italienne à Vintimille. Mais Roger s’est senti un peu enrhumé. Il a fait un test. Positif ! Changement de direction, plus de Ferrare. Ils avaient alors décidé de rentrer à Paris pour s’y confiner. Nous sommes actuellement à Modane, une histoire de banque. Ils y avaient vécu autrefois quand Roger étudiait les ondes gravitationnelles dans le tunnel de Fréjus. Ils voulaient profiter de l’occasion pour fermer leur compte.

Coïncidence, ce jour-là nous allions à Albertville, tout près de Modane, pour visiter Jean-Claude, le frère de Gilles. Hélas, il n’était pas prudent de fatiguer Roger, de santé fragile, et nous n’avions pas reçu la quatrième dose. Il valait mieux attendre pour se rencontrer. Ils ont cherché à partir le jour même pour Paris, mais tous les trains étaient complets. Au dernier moment, les employés de la SNCF les ont fait monter sans billet dans un TGV provenant d’Italie en les installant sur des sièges pour handicapés.

Vous pouvez les imaginer perdus, ignorant les directives françaises de santé, loin de chez eux. Ce sont des durs, à l’américaine, pas du tout pleurnichards comme peuvent l’être les Français, mais ils ont notre âge et la fatigue se fait sentir.

Ils sont donc restés dans le petit appartement parisien de Barbara, trente mètres carrés, sans voir personne, sans eau chaude et sans télévision, Sally contaminée à son tour. Les escaliers à descendre et à monter. La voisine a proposé de faire leurs courses, ce qu’ils ont décliné pour faire de l’exercice. Quand au bout des cinq jours ils se sont testés, ils étaient toujours positifs.

Il leur fallait un test négatif pour rentrer chez eux et Sally de sa voix chantante m’a dit au téléphone :

— Certaines personnes demeurent positifs pendant quatre-vingt-dix jours. On est un petit peu déprimés.

Roger et Gilles se sont penchés sur le difficile décryptage des directives américaines. Finalement elles n’étaient pas aussi strictes qu’à première vue. Il suffisait d’une attestation médicale quant à la date des contaminations. Elle leur a été fournie par leur médecin de San Francisco ! Après avoir eu toutes les peines du monde à l’imprimer, ils restent inquiets, sachant les aéroports submergés par un afflux de touristes et par un manque de personnel.

Nous avons enfin pu nous rencontrer à une terrasse de café, place de la Sorbonne. On les sentait un peu plus détendus malgré l’orage qui a éclaté. Leur légendaire sens de l’humour avait repris le dessus.

— Tu connais Sally, elle va avoir une histoire à raconter, a dit Roger.

— On a tout de même pu manger des croissants tous les matins au petit déjeuner, a dit Sally.

— Sans pouvoir se doucher, on est sale. Comme au bon vieux temps du camping !

La veille, voyant qu’il était désert, Sally était entrée dans un salon de coiffure pour homme. Elle avait expliqué sa situation au coiffeur et lui avait demandé s’il voulait bien lui laver les cheveux. Il l’avait fait asseoir, l’avait shampouiné. Il lui avait même fait une petite mise en plis, ce qu’elle n’avait pas demandé :

— Combien je vous dois ? avait-elle dit, décidée à le payer largement.

— Rien du tout ! avait-il répondu.

Malgré son insistance, il n’avait rien voulu savoir.

De guerre lasse, elle lui avait proposé de le prendre en photo :

— Pour montrer à mes enfants et à mes petits-enfants…

— …Il a paru content, a-t-elle conclu, mais j’étais gênée.

— Vous avez de bonnes têtes, c’est pour ça qu’on est gentil avec vous, lui ai-je dit.

— Ça veut dire quoi avoir une bonne tête ? a-t-elle demandé

Je n’ai pas su répondre.

Gilles les a accompagnés rue Jean-Pierre Timbaud et les a aidés à mettre leur télévision en marche. Et je suis revenue sous la pluie à l’appartement par la rue de Rivoli et les Halles, au milieu d’une foule invraisemblable de touristes et de banlieusards.

Tout à l’heure, par téléphone, Gilles a encore mis au point avec Roger quelques détails concernant leur box. Ils étaient devant la télévision et le plombier avait téléphoné qu’il viendrait réparer le chauffe-eau dès demain matin.

On doit se revoir mardi, la veille de leur départ.

Paris, Tougin, Grenoble, Tougin, Paris.

Nous avons débarqué à Tougin dans une forêt vierge.

Les camomilles avaient envahi le jardin. L’année dernière nous les avions laissées grainer. Petites étoiles blanches venues d’on ne sait où, elles étaient si jolies, si légères ! Mais à notre arrivée, elles avaient vraiment trop pris leurs aises autant dans les plates bandes que dans les allées. Nous les avons arrachées une à une. Il ne faut pas exagérer !

Les roses étaient superbes. Le rosier grimpant au parfum délicat, les sévillanas d’un rouge éclatant en pleine forme. Depuis un an, le rosier de Monique redémarre. Il avait commencé son existence à Wimille près de Boulogne sur mer. Pas du tout le même climat ! Il avait quand même poussé en fanfare, petites boules roses serrées en grappes, jusqu’à ce qu’un nid de fourmis ne s’en prenne à ses racines.

Le rosier blanc, rachitique pendant des années nous offre désormais des floraisons chaque année plus fournies. Il parait que les racines doivent dépasser je ne sais quelle couche avant de trouver dans la terre l’eau et ce qui leur convient. C’est vrai que l’arbre de Judée a pris son temps pour démarrer et le lilas aussi.

D’ailleurs, le lilas avait tellement fleuri que nous avons dû le décharger. Il en aurait péri.

Denis nous a donné un plan de capucines et des œillets d’Inde. Il les fait pousser à partir des graines de l’été. Garantis solides, et de bonne composition. Indispensable pour leur survie après notre départ !

Les plans de fleurs jaunes, genre héliotropes, qu’Ève nous a donnés l’automne dernier, ont pris le dessus sur les herbes à chat. Cette plante est réputée pour résister à toutes les sécheresses, mais il faudra la tenir à l’œil. Elle se plait à envoyer des racines sur des distances considérables.

Un jardin même petit comme le nôtre est le terrain d’une guerre sans merci, sur lequel il est nécessaire de veiller pour que chacun trouve sa place, y compris les jardiniers, les dîneurs et les amateurs de lecture sous le parasol.

Les oiseaux ? Manifestement, nous les avons dérangés, surtout le couple de merles. On dirait qu’ils ont fait leur nid dans la haie. Un festival au lever du soleil ! Ils se répondent d’un bout du village à l’autre. Qu’est-ce qu’ils peuvent bien se raconter ?

Nous ne distinguons pas vraiment le chant des autres oiseaux, sauf peut-être celui des mésanges parce que Pierre Michelot un jour m’a dit qu’ils disaient : « Taille vite, taille vite… », et que je crois entendre un cri ressemblant à cette injonction printanière. Plus familier, le pépiement des moineaux, la même volée depuis des années.

On pensait que la corneille handicapée n’avait pas passé l’hiver. On a entendu son cri plus que bizarre. Il semble qu’elle se soit mise en couple. Denis nous a dit en avoir retrouvée une morte derrière le cabanon de Marcel. Je me suis demandé si elle n’avait pas profité d’un veuvage opportun.

Un combat sans merci se livre sur nos têtes entre les corneilles de la plaine et les rapaces du Jura. Je dois avouer que je suis du côté des busards, leur cri est moins désagréable que celui des corvidés. Ils font le vide en un rien de temps. Ils piquent sur leur proie et visent les yeux.

Je suis allée chez Nick, notre voisin anglais. Je lui avais demandé si je pouvais jouer ma petite sonate de Mozart sur son piano, histoire de voir la différence et surtout pour vaincre ma crainte de jouer devant un public. Il a été charmant et m’a offert un nocturne de Chopin, juste pour le plaisir. Il étudie en ce moment la sonate Hammerklavier de Beethoven, une montagne !

Tout cela est bien futile lorsque le monde s’étripe et s’autodétruit.

Dans le train, un enfant. Environ 14 ans, blouson de cuir, yeux perdus errant sur les rochers crevassés du Jura. Arrivent les contrôleurs. Il tend son portable.

Ils se lancent des regards entendus :

— Do you speack english ?

L’adolescent fait signe que non.

— Have-you money ?

Il hoche la tête.

— Passport ?

Toujours non.

— Identity card ?

L’enfant sort d’une poche intérieure de son blouson une carte plastifiée.

Le chef des contrôleurs la photographie, lui fait signe que ça va et s’éloigne après lui avoir dit quelque chose comme : « Be much ! ». Un Ukrainien ? Probable, ils peuvent circuler gratuitement sur le réseau français.

L’enfant était propre, mains, ongles, cheveux coupés et lavés de frais. Avait-il passé la nuit dans un refuge genevois ? Il n’était probablement pas le seul de son genre, car à plusieurs reprises on a entendu, entre deux annonces, cette recommandation inhabituelle :

— Prenez garde à vos effets personnels. Des pickpockets sont susceptibles d’agir dans le train.

La misère du monde dans l’opulence d’un TGV Genève-Paris, avec pour seul lien avec les siens un portable, comme un cordon ombilical.

Reddition de Marioupol. Anatole Liebermann.

Sur ordre du gouvernement ukrainien, les derniers militaires ont quitté les abris antiatomiques de l’usine Azovstal pour se rendre. À la suite de négociations, des échanges sont plus ou moins prévus avec des prisonniers russes. Mais des procès se préparent en Russie pour justifier la guerre en prouvant au monde que les soldats du régiment Azov, les tout derniers à se rendre sont des nazis. Dans les pays totalitaires, les jugements sont par nature truqués. Poutine saura fabriquer toutes les pièces et justifications qui lui seront nécessaires et le peuple russe continuera d’approuver la guerre.

De son côté l’Ukraine juge des prisonniers russes pour leur implication dans des crimes de guerre, viols, massacres de civils.

La Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l’OTAN.

Le Covid marque le pas pour le moment et le soleil aidant nous profitons du printemps.

Que de retrouvailles ! J’en évoquerai une, qui m’a particulièrement touchée.

Pendant de nombreuses années, nous sommes allés écouter Anatole Liebermann. La simplicité de son jeu, une sorte de limpidité sans esbroufe dans ses suites pour violoncelle seul de Bach nous enchantait. Nous l’avions connu et rencontré à Philomuses chez Chantal Stigliani, une autre amoureuse de Bach.

Né à Moscou, il y a fait ses études. Lauréat du conservatoire Tchaïkovski, il a fondé le fameux trio du même nom, apprécié et connu dans le monde entier. Parvenu à s’échapper d’URSS dans des conditions dont il n’aime pas parler, il nous a raconté qu’il avait connu chez eux les plus grands violoncellistes Tortelier, Pablo Casals. Il avait porte ouverte chez Pierre Fournier en Suisse. Son humour, ses histoires juives nous ravissaient, même si je n’en comprenais qu’un mot sur deux en raison de son fort accent russe.

Avant le Covid, nous l’avions vu à l’occasion d’une master class d’Éric Heidsieck (évoquée dans une précédente chronique). Il n’allait pas bien du tout. À la suite d’une négligence de paperasse, la banque propriétaire lui avait repris son violoncelle, un instrument italien de 1725. Il ne s’en remettait pas. Une partie de lui-même était morte à jamais.

— Ma carrière est finie, je suis vieux, nous avait-il confié, avec un désespoir qui faisait presque craindre pour sa vie.

L’année dernière, nous l’avions revu lors du concert de Qing Li à Philomuses, il n’allait pas mieux. J’étais assise à côté d’Éric Heidsieck et de sa petite fille Muse. Juste derrière nous, son mutisme et son visage serré m’avaient inquiétée. Je lui avais demandé :

— Ça va, Anatole ? (J’adore son prénom !)

Il m’avait répondu d’un « oui » étranglé et je n’avais pas insisté.

Cette soirée (évoquée elle aussi dans une précédente chronique) avait été exceptionnelle, particulièrement brillante et émouvante. Au moment des applaudissements, un doute m’avait saisie et je m’étais retournée. La chaise était vide, il était parti…

Et voilà que nous étions conviés à venir l’écouter à Philomuses ! Comment était-ce possible ? Une fleur que lui faisait Chantal ? Réflexe de fidélité ? Amitié ? Nous nous sommes inscrits pour les trois suites de Bach pour violoncelle seul annoncées sur Internet.

L’endroit est intime, une trentaine de chaises seulement, du beau monde un peu intimidant. Chantal nous a dit :

— Je ne vous présente pas Anatole Liebermann. C’est une star. Il ne compte que des amis !

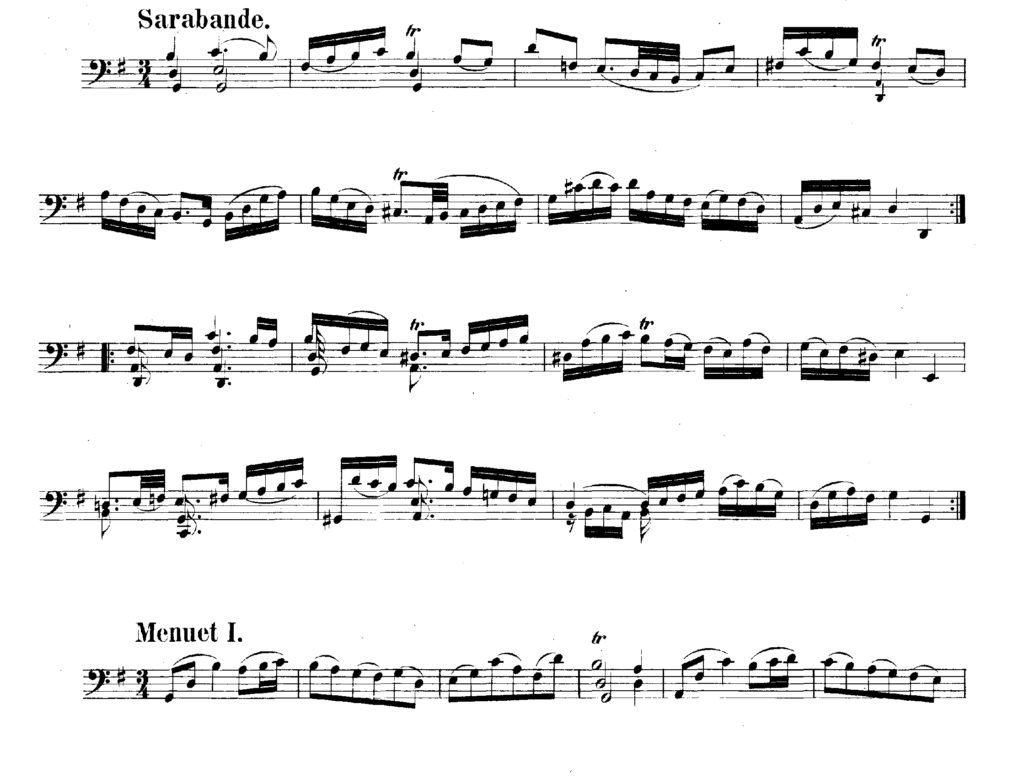

Elle a distillé la composition des suites : allemandes, gavottes, sarabandes, gigues.… J’avais oublié qu’il s’agissait de danses.

Il a surgi des coulisses dans un costume sur mesure, très classe, genre Kenzo. Un sourire, deux ou trois blagues, pour remercier Chantal et il a démarré sans une ombre d’hésitation.

Et, nous avons retrouvé les suites d’autrefois…

Mieux encore ! Après l’entracte, la musique s’est envolée avec une grâce, une vie comme il est très rare d’entendre Bach, que beaucoup veulent résumer à des compositions savantes. Tous les sentiments humains s’y sont mêlés dans un mouvement d’une force assumée, associée à une grâce aérienne. Au moment où je me mettais à gigoter avec le rythme, comme je ne peux m’empêcher de le faire quand ça balance (je m’étais placée sur une banquette derrière !), j’ai entendu Éric Heidseick venu avec son épouse Tania chuchoter :

— Magnifique ! Dansant !

Lorsque la voix presque humaine du violoncelle a cédé la place au silence, le grand pianiste fut le premier à se lever pour applaudir. De sa haute taille, il a salué son ami avec une déférence émouvante.

Quant à moi, je voulais vous dire combien la renaissance d’Anatole Liebermann m’a réchauffé l’âme en ces temps de guerre, de marasme économique, de climat qui se détraque.

Une revanche sur le malheur ! De l’espoir. On en a tellement besoin ! Merci !

Paris au printemps

Vendredi, un délicieux concert de mélodies françaises, Fauré, Ravel, Verlaine… Des mélodies folkloriques de Benjamin Britten m’ont fait penser à Julian Snelling qui l’aimait tant. Ada Bonara, une voix mezzo soprane, juste et chaude, associée à Manon de Preissac, harpiste.

Nous nous sommes ensuite retrouvés plus d’une dizaine dans un bistro autour d’Ada. Bourrée de talent, très belle femme, elle pratique mille activités créatrices, trop nombreuses pour être énumérées en quelques lignes. Paris, banlieue populaire, province, campagne. Peut-être à une autre occasion…

Samedi, Jean Cocteau et les dimanches de Carnetin à l’ENS.

Une correspondance entre Cocteau et un prince roumain, remise en main propre au conférencier par le fils de celui-ci. Dix-sept lettres interrompues subitement. Le travail du chercheur, un spécialiste du poète avait surtout consisté à trouver la raison de cette interruption soudaine à travers les documents répertoriés. Il en avait trouvé trois, toutes aussi savoureuses les unes que les autres. Je vous cite celle-ci :

Lors de leur deuxième et dernière rencontre à Paris, Cocteau avait demandé au prince de l’accompagner à une soirée mondaine dans un château assez éloigné de Paris. À l’arrivée, il l’avait abandonné dans le taxi, à charge de payer la course, aller et retour. Le prince était beau, titré, introduit au Palais, mais fauché comme les blés. Il avait été obligé de donner l’adresse d’une amie pour pouvoir payer la course. « J’ai été un peu déçu ! » avait-il déclaré.

Exposé qui n’a pas revalorisé l’image que je me fais de Cocteau.

Les dimanches de Carnetin, par Jean-Bernard Garreau. De 1904 à 1907, un groupe d’écrivains de situations sociales, de fortunes, de renommées contrastées, dont le riche et célèbre Valéry Larbaud, se retrouvaient chaque dimanche dans une maison modeste louée à Carnetin, un village de banlieue accessible par le train. Marguerite Audoux en était l’unique femme. Couturière de métier, ancienne bergère, elle avait publié un roman, Marie-Claire. Inspiré de sa vie et vendu à plus de cent mille exemplaires, traduit dans le monde entier, le titre a donné son nom au journal qui existe encore. Un rare exemple de mélange d’opinions politiques ayant abouti à une amitié commune et profonde malgré des divergences et des disputes.

Nous avons continué les discussions dans un bistro, rue Gay Lussac. Nous avons évoqué les cheveux gris ou blancs, omniprésents dans le public des concerts de musique classique ou dans ce genre de conférences. Une fois disparus qui les remplacera ? Les jeunes se précipitent dans ces enseignements, mais ils sont absents dans les salles.

Dimanche matin, alors que j’allais à Saint-Eustache retrouver Pierre et Antoine, un nombre inhabituel de joggeurs courrait sur le trottoir.

— Une course qui passe devant les monuments de Paris. Ouverte à tous, on peut même marcher, me dit le bénévole vêtu d’un gilet vert-pomme qui les dirigeaient vers la place des Victoires.

Hélas, Pierre n’était pas encore revenu d’Évian et je suis retournée chez moi par le jardin des Halles. De la musique provenait du kiosque. N’importe qui peut s’y produire et c’est souvent intéressant. Hip hop, musiques du monde. J’ai décidé d’aller y faire un tour.

En fait, le bruit provenait de la grande allée. L’enregistrement et le départ de la course, intitulée Run in the City, y étaient installés, deux files, une pour le circuit de 15 km, une autre pour celui de 9 km. Sur un podium, un animateur envoyait musique et instructions.

En l’espace de quelques minutes, une foule de joggeurs s’est amassée vers le portail de départ. Des jeunes pour la plupart, mais aussi d’autres plus âgés, tous revêtus de couleurs fluos. La foule lâchée par paquets, se dispersait selon les circuits, à droite ou à gauche de la Bourse de Commerce. Des groupes hilares, des copines bavardes, des vieux bravaches, quelques solitaires au visage concentré. Les numéros de dossards, autour de 1000 devant la Grande Poste, atteignaient maintenant les 10 000 ! Des panneaux fléchés avec la recommandation : On respecte le code de la route, des bénévoles en gilets aux carrefours. À ma question, on a répondu que tout avait été organisé par Internet. Cela faisait plaisir de les voir courir dans le soleil, rieurs et dynamiques. Internet a du bon ! Comme on était loin des pays totalitaires et de la peur qui se répand ces temps-ci dans le monde entier !

Attraction du parcours, place des Victoires, une fanfare jouait à côté d’un vieil autobus à plate-forme. Je me suis approchée.

— Sans vouloir vous offenser, me dit un jeune homme, vous avez dû les utiliser de votre temps.

— Bien sûr ! La meilleure place était sur la plate-forme, à l’air libre.

— Mon grand-père était poinçonneur d’autobus, me dit-il.

Et il ajouta :

— C’était un bon poste. Il aimait son métier. Dans la famille, c’était celui qui avait réussi !

Il ajouta, en riant :

— C’est pas comme moi !

Nous avons discuté un petit moment. En le quittant, je lui ai dit :

— Je suis très fière d’avoir rencontré le petit-fils d’un poinçonneur.

Il me lança un sourire radieux.

Guerre et paix

La chaleur arrive. Les touristes sont revenus. Pas tout à fait les mêmes qu’avant la pandémie. Pas de Chinois. Interdiction pour eux de quitter le pays. Shanghaï et Pékin sont plus ou moins confinés en raison de la politique du Covid zéro. Pas de Russes à cause de la guerre en Ukraine. Beaucoup de familles, à croire que tous les enfants d’Europe sont en vacances, on entend surtout parler anglais, allemand, italien, espagnol.

Un tourisme sympathique, de bon aloi. Et cela fait plaisir de savoir que Paris reste synonyme d’un art de vivre. À les voir heureux, j’accepte mieux l’encombrement des trottoirs, leurs hésitations dans le métro.

Il faut profiter du recul de la pandémie, surtout quand les menaces de Poutine se font de plus en plus pressantes. Il aurait le doigt posé sur le bouton nucléaire. Il a annoncé cette semaine à notre président qu’il pouvait anéantir Paris ou Londres en deux minutes si nos pays continuaient à fournir des armes à l’Ukraine.

Les dernières évacuations de la zone portuaire de Marioupol ont été effectuées cette semaine. Il n’y reste plus que quelques centaines de soldats du régiment Azov, ces troupes, à l’origine paramilitaires, ayant commis des exactions, des tortures en 2014 dans le Donbass et qui ont servi de prétexte à la prétendue nazification de l’Ukraine et à son invasion par les troupes russes. La ville est détruite à cent pour cent.

Surprise ! Le défilé de la Victoire de 1945 sur la place Rouge n’a pas été trop provocant. On s’attendait à voir parader l’énorme avion destiné durant la guerre froide à embarquer le gouvernement soviétique. Poutine l’avait fait sortir de son hangar sous les caméras pour l’occasion. Il n’en fut rien. Aucun avion, un discours moins belliqueux que ces derniers mois, une couverture sur les genoux à la Roosevelt, que se passe-t-il ?

Alors que la guerre sévit en Ukraine, nous savourons le printemps ensoleillé, l’instant, le plaisir de pouvoir circuler librement.

Hier soir, une partie de notre petite troupe est restée jusqu’à minuit à travailler autour d’Émilie, devant une bière, à une terrasse de café de la place Saint-Michel. Il faisait bon.

Je savoure ici la liberté de vous raconter ce qui me passe par la tête et de taire ce que je désire garder secret. Je savoure la liberté de vous embrasser par écrit, quand bien même il est encore conseillé de garder les gestes barrières.

J’aime surtout penser à notre liberté d’aimer, cette aventure de tous les jours. notre bien le plus précieux. Chaque jour à remettre en chantier. Fragile.

Ne laissons pas se répandre les anathèmes, les mensonges, les inventions de complots et les idées toutes faites, ces ingrédients des pays totalitaires qui prolifèrent sur les réseaux sociaux.

— Bobards ! disait mon oncle Lafuma, qui en connaissait un rayon. Ils les avaient soigneusement découpés et collés dans des recueils durant la Deuxième Guerre mondiale. Je me demande d’ailleurs ce qu’ils sont devenus…

Nous avons eu le très grand plaisir de revoir Sally et Roger, nos amis de San Francisco. Cinquante années d’amitié partagée. Ils aiment tant la France qu’ils ont encore et après deux années d’absence trouvé le courage de supporter douze heures d’avion pour venir passer un mois à Saint Julien, leur cher village de Dordogne. Leurs enfants vont venir les y rejoindre. Nous nous reverrons à Paris à leur retour. Nous nous en réjouissons à l’avance.

Défilé du 1er mai. Bouquet de lilas

Le défilé du Premier Mai, assez peu fourni, s’est déroulé sans incident majeur, si ce n’est que les blacksblocs ont comme d’habitude cassé des dizaines de vitrines, pillé des magasins et incendié des poubelles. La police en a arrêté une cinquantaine, naturellement les moins mobiles. Les traditionnels services d’ordre des syndicats ne sont plus capables de gérer cette nouvelle forme de violence. Le droit de manifester se heurte à la violence pour la violence.

Je me suis souvenue de Nick et Laura, nos voisins anglais de Tougin. Comme je leur disais que les manifestations reprenaient à Paris et qu’on évitait de sortir le samedi, ils m’ont dit :

— Nous connaissons. Nous avons habité boulevard Voltaire.

Le trajet République-Nation !

— On les voyait passer sous nos fenêtres…

Devant ma surprise, ils ont ri. Humour anglais oblige, ils ont continué :

— D’ailleurs, c’est pour ça qu’on s’est installé tout près de la frontière suisse. Ici au moins on est protégé de tout, même des attaques nucléaires… grâce aux banques.

Gilles m’a rapporté de la rue Montorgueil un bouquet de lilas. Tout tardif qu’il était, je n’en avais encore jamais vu d’aussi beau, d’aussi odorant. Ses fleurs simples très dessinées se dressaient en grappes touffues et luxuriantes. Probablement le produit des dernières recherches horticoles. Il était accompagné d’une branche d’obier fléchissant sous le poids de quatre boules de neige. Les lilas et les boules de neige dans le jardin de ville de mes parents émerveillèrent les printemps de mon enfance et je n’eus de cesse d’admirer mon bouquet, de me réjouir du parfum qu’il répandait dans le salon.

La vendeuse s’installe chaque week-end au carrefour de la rue Montorgueil et de la rue Bachaumont, près de l’inscription sur la chaussée évoquant le dernier jugement et la dernière exécution (1750) pour homosexualité en France. Foulard sur la tête, Rom d’Europe de l’Est, une cinquantaine d’années, elle commence par vendre des jonquilles en février-mars à l’aide de quelques mots en français. Deux bottes pour pas cher. Puis elle continue en avril-mai avec du lilas et du muguet.

J’ai d’abord pensé que ces jonquilles provenaient des bas-côtés des autoroutes urbaines, du boulevard périphérique. Mais non ! Les siennes ne sont pas rachitiques et recouvertes de poussières grasses comme j’en ai vu proposer à la sortie du métro Louvre.

En savourant mon bouquet, je pensais qu’il ne provenait pas non plus des Halles de Rungis. Beaucoup trop luxuriant, beaucoup trop vivace ! Il avait été cueilli le matin même dans un jardin ! J’imaginais les chapardeurs escaladant à l’aube sans bruit une grille ou un mur de clôture dans une banlieue cossue proche de leur campement. Je songeais aux propriétaires exaspérés ou fatalistes.

En examinant mon bouquet de plus près, il me vint à l’idée qu’un lilas aussi exceptionnel ne pouvait provenir que d’un lieu exceptionnel et j’ai pensé à nos promenades au parc floral de Vincennes, à Bagatelle… Il avait probablement poussé dans un de ces jardins botaniques dont nous avions tant parcouru les allées lorsque les enfants étaient petits, nous glissant entre les arbustes croulants de fleurs au printemps : lilas, obiers, aubépines roses et rouges, seringats rares, soignés par des jardiniers amoureux, dévoués à leur cause comme à la survie de la planète.

Destin bien étrange, de naître accompagné de mille soins savants dans une serre ex-royale et de se voir proposé, sorti d’un seau par les mains brunes d’une femme à plus de mille kilomètres de son misérable village, aux bobos de la rue Montorgueil, purs produits de la civilisation occidentale et démocratique pour embellir leurs salons Ikéa !

Hélas, une fois cueilli, le lilas se fane vite, plaisir intense mais de courte durée. Il eut peut-être été préférable qu’il finisse ses jours dans son domaine enchanté !

Ce matin, j’ai pu en sauver une dernière tige. Les boules de neige tiennent encore bon, pour le moment.