Nous sommes arrivés à Munet vers 19 heures. Arnaud et Anne-Marie étaient fort inquiets. Ils n’avaient pas reçu mon message et nous attendaient dans l’après-midi. Les aléas de la connexion actuelle !

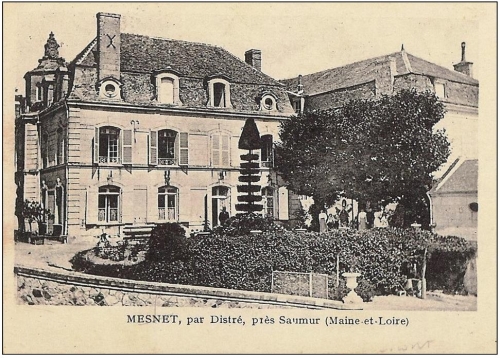

Quelle impression étrange de retrouver d’un regard la maison de ma jeunesse, comme si le temps ne s’était pas écoulé ! Qui plus est rénovée, fringante, dorée par la belle lumière de septembre. On aurait presque oublié nos cheveux blancs et nos silhouettes enraidies. Tout de suite Arnaud nous entraîna dans la cave. Ah ! la cave de Munet ! J’y retrouvai la grande salle avec pilier central, ses ramifications, ses couloirs qui menaient aux réserves de bouteilles, son pressoir, le domaine mystérieux et enchanté des cousins qui jouaient autrefois à nous y perdre. Alors qu’en juin nous révisions nos examens, seules dans la maison, Anne-Marie en avait remonté des bouteilles pour agrémenter nos repas sur la terrasse au soleil. Nous avons appris par la suite que nous avions pioché dans la réserve de 1949, une année exceptionnelle. Jusque là, je n’aimais pas le vin et mes cousins au lieu de nous blâmer furent fiers d’avoir participé à mon initiation.

Nous avons monté la rampe et nous sommes entrés dans la maison que nous aurions pu qualifier de manoir ou de château si nous n’avions pas toujours dit « Munet », tout simplement. Je ne me souvenais pas que le couloir fut aussi long, aussi large. Nous avons dîné dans la vaste salle à manger, heureux de nos retrouvailles. Le crémant et le vin rouge aidant, nous avons évoqué le passé, le présent et l’avenir jusqu’à presque minuit.

Le lendemain matin, quand nous avons sauté du lit il était neuf heures trente. Il régnait sur la maison un calme délicieux, le soleil inondait la grande chambre, les oiseaux chantaient. Nous avons retrouvé nos cousins un peu inquiets. « Le calme et la douceur angevine ! », nous sommes-nous excusés. Nous avons pris le petit déjeuner autour de la grande table de cuisine. Nous voulions visiter Saumur durant la matinée, mais là encore nous avions tant à nous dire que le temps s’étirant, nous avons fini par dresser la table sous le tilleul. La température était clémente, la maison respirait fenêtres grandes ouvertes, et ce fut encore un moment de grâce. Je craignais qu’Anne-Marie dont la colonne vertébrale avait pâti d’une mauvaise chute ne soit fatiguée, mais Arnaud nous avait rassurés : « Pour dire la vérité, elle avait craint de ne pas pouvoir vous recevoir, mais en fait, ça l’a plutôt regaillardie. » Les souvenirs d’autrefois lui restituaient un brin de jeunesse, comme à nous.

(à suivre)