Je crois entendre encore

Caché sous les palmiers

Sa voix tendre et sonore

Comme un chant de ramier !

…

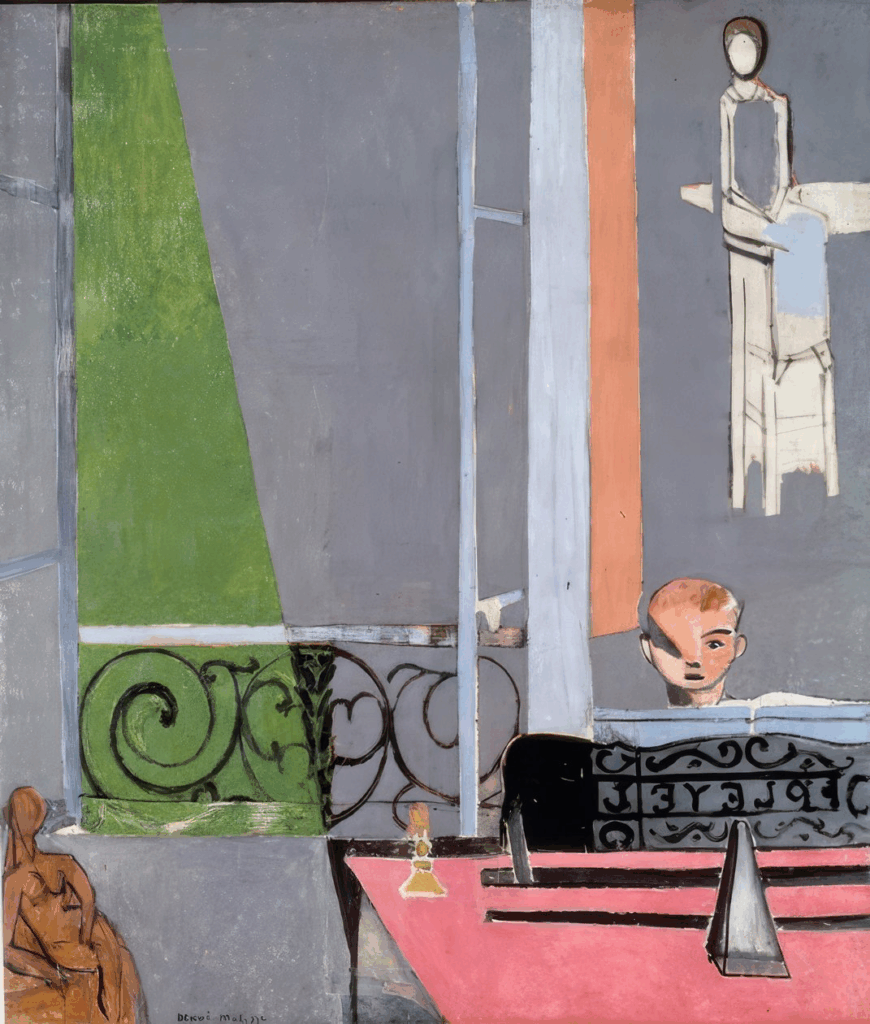

Accompagné au piano par Laurent, Duy Thong a chanté la mélodie des Pêcheurs de perles de Georges Bizet.

Le cœur serré, nous avions l’impression qu’Alain était parmi nous avec son sourire bienveillant et sensible.

— Il l’avait demandé pour ses obsèques, a dit Duy Thong.

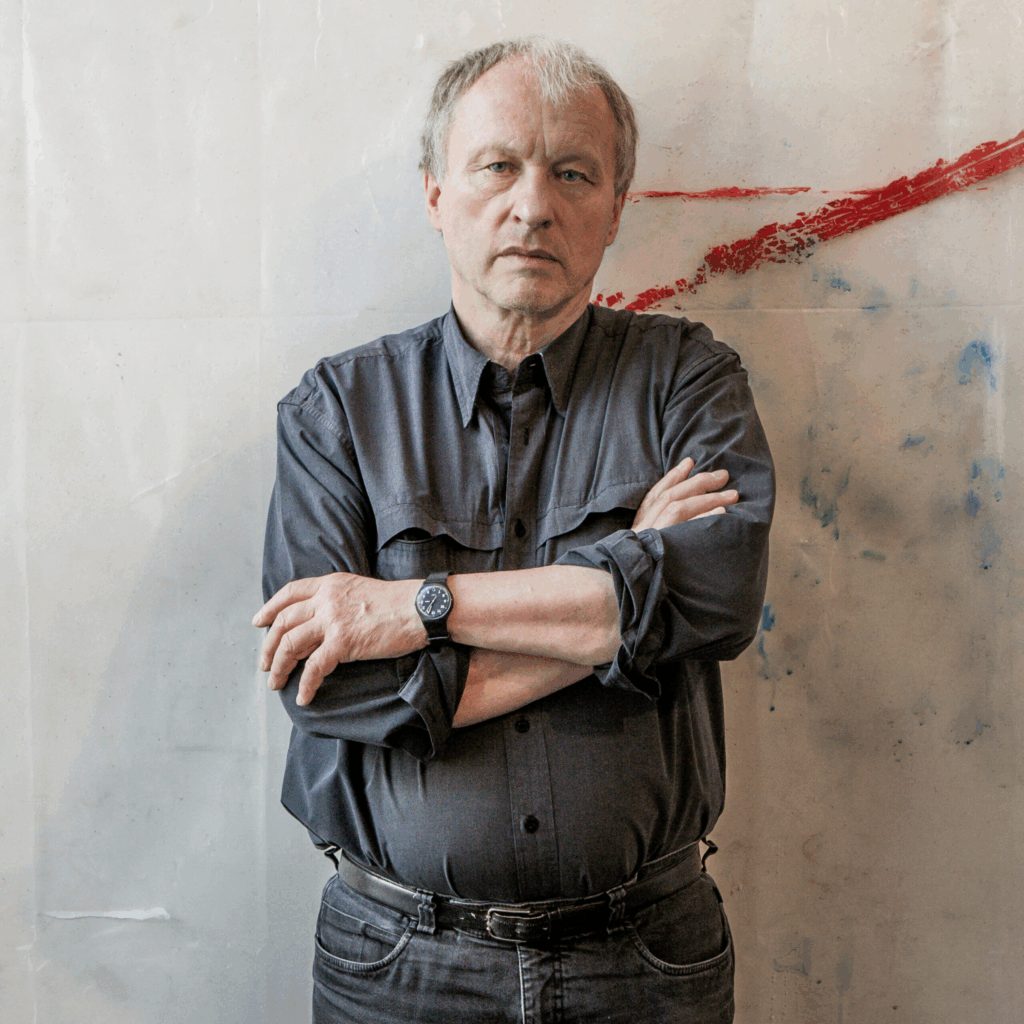

Marina réunit désormais chez elle le cercle de latinistes qu’il a créé il y a une dizaine d’années. Ils avaient décidé de lui rendre un hommage après la séance de février, mois anniversaire de sa mort. Nous avions été invités par Marina à nous joindre à eux.

En tant que représentant du cercle grec qu’Alain Merlet fréquentait également, Gilles devait réciter les premiers vers de l’Iliade. Il laissa la partie grecque à Philippe Garnier et lut la traduction en hexamètres de Philippe Brunet.

Deux amies d’Alain jouèrent du Scarlatti, du Mozart, ses compositeurs préférés. Nous étions une vingtaine à planer un peu, après avoir bu du champagne et dégusté les amuse-gueule préparés par Marina. Nous étions réunis par l’amitié et réconfortés par une musique guillerette de Haydn, lorsque des frappements rythmés se firent entendre. Métalliques, réguliers comme un métronome.

Comment ce modeste piano droit pouvait-il produire de tels claquements ? Une corde cassée ? Le bruit tenait plutôt de la grosse plomberie.

— Je continue ? dit la pianiste.

Il y eut un flottement. Le bruit s’arrêta, reprit, s’arrêta. On mit du temps à comprendre qu’il s’agissait d’une protestation provenant de l’étage du dessous.

— On peut aller s’expliquer et lui demander de se joindre à nous, dit l’une d’entre nous.

Marina lui répondit :

— Non, c’est une hystérique ! On continue…

Et la pianiste a poursuivi, vive et dansante, toute à une joie que personne ne pouvait nous ravir. Elle s’arrêta tout de même avant la fin de la sonate. Se retournant vers nous, dans un sourire elle s’excusa :

— Je n’ai pas eu le temps d’étudier la suite, je préfère en rester là.

Nous avons encore un peu échangé nos impressions, tout le monde avait plus ou moins vécu des problèmes de voisinage. Nous pouvions imaginer Alain dans la situation : ancien inspecteur de l’éducation nationale et pro dans l’art de l’humour, il nous aurait concocté une blague.

Et nous nous sommes séparés dans la bonne humeur.

À ceux qui ont lu ma précédente chronique, j’ai le plaisir d’annoncer que nous avons entamé une nouvelle série télévisée : L’Amie prodigieuse, tirée du roman d’Elena Ferrante. Pour le moment, nous l’ouvrons avec une certaine modération. À un tiers du parcours et malgré une légère baisse d’intérêt, nous tenons le coup !