Le Greco, au Grand Palais.

En classe, notre professeur d’espagnol, que nous surnommions Don Jorge de La Madrid, avait comparé son Enterrement du comte d’Orgaz à la Réddition de Breda (Las Lanzas), plaçant Le Greco bien au-dessus de Vélasquez. À quatorze ans, je m’étais étonnée qu’on puisse apprécier ses proportions anatomiques distendues et ses visages hallucinés. Par la suite au Louvre, je trouvai le grand Christ du Greco, alangui sur sa croix, beaucoup trop maniéré, alors qu’au Prado, j’avais été éblouie par les Ménines et les portraits de Vélasquez. Les bleus omniprésents et les cloisonnements de jaunes du Greco me semblaient rudimentaires par rapport à la délicatesse des roses et à la force des rouges chez Vélasquez.

C’est dire que je ne serais pas allée voir l’exposition du Grand Palais, si JMH ne m’y avait pas vivement encouragée. Dès l’ouverture, nous avons retrouvé Tchito dans la file d’attente. Après avoir abandonné les visiteurs et leurs audioguides à l’entrée, nous avons poursuivi vers les salles encore désertes. Surprise ! Alignés sur les murs, une dizaine de portraits nous regardaient à travers les siècles, avec une incroyable intensité. Une touche libre et décidée, sans repentirs apparents, offrait à chacun des personnages un caractère déterminé. Intelligence, ironie, bienveillance, morgue, cruauté, lucidité, comme autant de sentiments éternels.

Le portrait du Grand Inquisiteur ! Assis sur une chaise à dossier plat, raide, la main gauche crispée sur un accoudoir comme une serre de rapace, regard terrifiant derrière des lunettes rondes, visage prolongé en bas par une barbe poivre et sel en fer de lance, en haut par une barrette perchée sur un crâne pointu. Le pourpre brillant de la soutane, du mantelet et de la barrette envahissait la surface de la toile, comme l’évidence de son pouvoir absolu. Des dentelles s’en échappaient, d’une blancheur inquiétante. Il émanait de cet homme d’église d’inexorables certitudes, la justification sacrée de la torture.

Comment ne pas se poser la question des puritanismes qui envahissent ces temps-ci la planète, sur le terreau des angoisses et des désirs inassouvis propagés par les réseaux sociaux ? Fondamentalismes de tous bords, issus de toutes les religions, de toutes les cultures. Peur de la différence, peur de parler à son voisin, peur de l’avenir en général. De même qu’après avoir pillé le Nouveau monde, les Espagnols se sont autodétruits, nous multiplions les haines et les conflits en pillant la terre. Nous en demandons toujours plus.

Où retrouver le message de paix, la main tendue, l’acceptation réciproque de la différence et de la contingence humaine ? Comment peut-on oublier la tendresse, infiniment plus satisfaisante que la possession de la richesse et du pouvoir ?

Ce jour-là au Grand Palais, dans la salle suivante, une Marie-Madeleine, songeuse, chair savoureuse, délicate et légère, nous regardait avec une confiance inquiète. Censée figurer le péché, c’est la vie qu’elle nous offrait, tandis que le Grand Inquisiteur censé indiquer la voie de la vertu nous écartait avec horreur de la violence et de la mort. Miracle de l’œuvre d’art qu’elle soit du Greco ou de Vélasquez.

Les tableaux des grandes commandes, venus des musées du monde entier, me parurent toujours tarabiscotés, mais je les regardais désormais avec un œil différent, plus encline à en apprécier les torsades, bouillonnement d’espoir dans une période très sombre. Merci JMH.

Comme d’habitude, nous avons comparé nos impressions en sortant. Nous sommes allés siroter un café dans le bar-tabac à deux pas de l’Elysée avant de poursuivre notre journée, Tchito en direction de la gare Saint Lazare et Pontoise, nous à la station Miromesnil pour regagner nos pénates.

Les obsèques de Marie Laforêt.

La semaine dernière, entre les démêlés autour de l’héritage de Johnny Hallyday et la saga des « royals » d’Angleterre, j’ai lu sur Internet l’annonce du décès de la très belle Marie Laforêt. À vrai dire, à part son rôle de Marge, 20 ans, attendrissante dans Plein soleil, et quelques ritournelles qui peuvent encore me trotter dans la tête, elle ne m’évoquait pas grand-chose. Comme pour tout le monde, elle était « la fille aux yeux d’or », expression étrange d’ailleurs pour qualifier d’immenses yeux d’un bleu d’aigue-marine. Les actualités et les journaux s’étendirent sur sa vie, sa carrière et sa fin à l’âge de 80 ans. Je découvris une femme libre et attachante.

Son ami, le chroniqueur humoriste Laurent Ruquier, raconta qu’elle suivait ses émissions et ne manquait pas de lui donner des avis judicieux. Une semaine avant de mourir, alors qu’elle était dans une clinique suisse en soins palliatifs, il avait présenté à la télévision un nouveau collaborateur, jeune et beau. Elle lui avait envoyé ce mail : « Il est très mignon, tu me le présenteras. On ne sait jamais, il est peut-être nécrophile ! »

La famille annonça que, selon son désir, les obsèques auraient lieu à Saint Eustache. Elle avait longtemps vécu dans le quartier. Grand Dieu ! Une voisine ! Comment ne pas lui rendre hommage ? J’hésitais tout de même à lui sacrifier une après-midi de travail. Finalement, je me suis retrouvée dans l’église à deux mètres de son cercueil, modeste boite de sapin entourée de fleurs blanches, à deux pas de la maire de Paris, du ministre de la Culture, des célébrités et de la famille éplorée.

Le curé de Saint Eustache raconta qu’elle venait à la messe tous les dimanches, se débrouillant pour passer inaperçue et qu’elle envoyait ensuite des commentaires sur le sermon. Son fils prit la parole : elle avait été une mère très peu présente et il en avait souffert, un soir alors qu’il était dans son lit, ses éclats d’enthousiasme devant un match de rugby lui avaient fait une peur épouvantable. Puis la maladie les avait rapprochés, elle lui avait confié avec humour : « C’est crevant de mourir ! ». Sa fille, une réalisatrice renommée, termina son évocation par un « Je te salue, Marie, pleine de grâce ». Il en ressortait quelle avait joué la comédie (le rôle de La Callas), chanté avec succès, appris le latin, fait de l’archéologie, tenu une galerie de peinture, une vie de talents multiples. Je sus par la suite qu’elle s’était mariée cinq fois…

Prise d’une quinte de toux, je me suis écartée et je me suis promenée dans l’église où sont inhumés Colbert, Marivaux, Rameau entre autres, et où de nombreux événements historiques eurent lieu comme le baptême de Molière ou la première exécution du Te Deum de Berlioz et de la Messe solennelle de Liszt par lui-même. Et je fus saisie d’émotion en entendant Jésus que ma joie demeure joué avec une légèreté qui évoquait ses chansons.

On pouvait remarquer un nombre inhabituel d’hommes dans l’assistance et beaucoup avaient les yeux humides. Un public bigarré : beaucoup de gens en blousons ou parkas, d’autres en manteaux bien coupés, des Genevois (elle avait aussi la nationalité suisse) qu’on reconnaissait à un je ne sais quoi de bronzé et d’opulent, quelques touristes asiatiques.

En sortant, je suis passée devant le porche. Le cercueil était porté au milieu d’une foule qui applaudissait. Une femme me confia :

— Je la voyais presque tous les jours. Elle venait dans ma boutique. Je suis bouchère, rue Montorgueil. Elle me demandait parfois de garder son chien, un petit chien blanc, pendant qu’elle allait faire une petite prière à Saint Eustache. Elle me disait : « Ça me fait du bien ! »

C’est ainsi que je fus informée sur le ton de la confidence que Marie Laforêt allait être inhumée dans l’intimité familiale. Et je pensai aux phrases du livret distribué dans l’église : « Je vous confie ma vie de chanteuse. Prenez-en soin. Elle fut faite avec un cœur simple et honnête. »

Il était trop tard pour aller à l’atelier et je suis rentrée, songeuse.

Dans le métro, La Toussaint.

Hier vendredi, jour de la Toussaint, en revenant de l’atelier.

Jour férié. Les usagers du métro avaient cédé la place à la foule des touristes. Pas les touristes habituels du week-end, venus souvent des pays voisins : Anglais, Italiens, Espagnols, Belges et Cie, mais plutôt les petites familles françaises en goguette profitant des vacances et du pont de la Toussaint. Cela faisait du monde ! Un peu encombrant par maladresse, mais si charmant. J’aime le regard curieux des enfants sur la succession des stations, j’aime lorsqu’ils se précipitent dehors à la station qui mène à la Tour Eiffel. J’aime les gestes protecteurs et soucieux des parents.

Mais au retour de l’atelier, la fatigue se faisant sentir, l’atmosphère dans le métro bondé était un peu plus électrique. À l’École militaire, un homme entre avec une grosse valise à roulettes, couleur fuchsia. Grand, lourd et épais, il la projette devant lui. Elle passe à quelques centimètres de mes jambes fragiles. Je dois avouer que les valises des occupants des rbnb omniprésentes au centre de Paris commencent à m’agacer. Bruyantes et encombrantes, elles sont poussées sans vergogne par des touristes souvent mal élevés et c’est d’un ton peu amène que je murmure :

— Dangereux !

Il me toise et rétorque, la mine mauvaise :

— Vous n’êtes pas obligée de la cogner !

Il est très rare qu’on soit désagréable avec moi, je le regarde stupéfaite :

— D’où sortez-vous ? lui dis-je, comme s’il habitait la planète Mars.

— De France ! me répond-il sur un ton nationaliste.

Il est accompagné d’un ami qui porte sur le ventre un énorme sac rouge. Celui-ci ajoute pour calmer la situation :

— De Charente. C’est un rebelle !

Il n’y a pas si longtemps, j’étais à Cholet où j’ai constaté que la révolte des Vendéens durant la Révolution Française pouvait servir de prétexte à des réactions hostiles à l’égard de Paris. J’affirmai :

— Les Parisiens sont charmants !

L’homme au sac rouge bredouilla quelques mots d’où il sortait que les étrangers n’étaient pas de cet avis. Je poursuivis :

— Naturellement, quand on n’est pas désagréable avec eux !

Il expliqua qu’il avait été chauffeur de taxi pendant des années à Paris et qu’il en avait entendu de vertes et de pas mûres. J’insistai :

— Si Paris était si pénible, ils ne viendraient pas par millions pour la visiter !

Autour de nous, la foule plutôt débonnaire écoutait avec un certain intérêt. L’homme à la valise avait fini par trouver une place assise et je continuai la conversation avec son ami trop content d’évoquer ses années de taxi. Nous sommes tombés d’accord sur l’importance de l’humour en général. Il faut dire que sa tête hérissée surgissant à peine de son grand sac s’y prêtait assez.

Les passagers restaient sur leur garde, ne voulant pas se mêler à un dialogue un peu compromettant, puis le métro s’est arrêté à Madeleine. Il se fit une sorte d’embouteillage à la sortie, car les provinciaux ne comprenaient pas qu’ils devaient descendre pour laisser passer ceux du fond. Une femme à côté de moi ne parvenait pas à s’extirper de la masse. Mon compagnon s’employa à l’aider. Elle commenta sur un ton neutre :

— Tant pis, si je ne peux pas sortir, je suis très bien ici !

Ce qui nous fit rire. Mais je ne pus m’empêcher de souffler, compressée par le grand sac rouge :

— Vous êtes bien la seule !

Elle descendit sur le quai et continua sa route. J’aime Paris !

Sally à Paris.

Sally habite à San Francisco côté Sunset, pas loin du jardin de Shakespeare, dans une de ces jolies maisons victoriennes en bois peint qu’on nomme Painted Ladies (femmes fardées). Son mari, Roger, a travaillé d’abord à Paris dans le laboratoire de Gilles, à l’époque où l’École Polytechnique était sur la montagne Sainte Geneviève, puis au CERN. Nos deux couples ont vécu en même temps dans le pays de Gex durant quelques années. Ève avait deux ans, Mickael, un an. Julien venait de naître. Depuis ce temps, notre amitié ne s’est jamais démentie et nous nous retrouvons régulièrement, d’autant plus que Sally, amoureuse de la France, vient chaque année avec sa famille sur les bords de la Dordogne. Nous sommes allés plusieurs fois en Californie. Une amitié précieuse, qui nous porte à nous réjouir des heureux événements et à nous attrister quand quelque chose ne va pas. Nos parents ne sont plus là depuis longtemps, mais nos souvenirs communs restent vivaces à Fairfax, à Nernier ou à Lozembrune. C’est maintenant à notre tour d’être les grands-parents. Le temps a passé, mais l’amitié reste.

Quel bonheur de retrouver Sally vendredi ! Elle revenait de Grèce où elle avait accompagné sa sœur Ann, une professionnelle des ONG. Celle-ci, qui vient de passer deux ans au Maroc comme professeur dans un collège, a été appelée pour donner des leçons d’anglais aux réfugiés, afghans, syriens ou africains débarqués des canots pneumatiques sur l’île de Lesbos. Sally, qui l’avait aidée à porter le matériel pendant le voyage, a participé durant quinze jours aux activités auprès des enfants.

Nous nous sommes retrouvées à l’atelier, comme si nous ne nous étions jamais quittées. Il est vrai que nous nous étions vus tous les quatre en juin, après leur rituelle randonnée pédestre européenne (cette fois-ci en Angleterre) et leur séjour à Saint-Julien. Après quelques nouvelles réciproques, Sally m’a raconté la vie quotidienne dans les camps. Correctement nourris — les subsides viennent de l’Europe et de l’ONU — les réfugiés n’ont aucune possibilité d’en sortir. Situation désespérante. Elle me dit que les activités qui leur sont offertes les intéressent, mais qu’il est rare de les voir revenir le lendemain. Elle évoqua la mentalité idéaliste de beaucoup de bénévoles et commença à s’attarder sur des situations terribles. Puis d’un commun accord, nous n’avons pas insisté, cette misère est devenue si tristement banale et cela n’aurait rien changé. Nous sommes parties dîner dans la nouvelle pizzeria, Picchetto, de la Motte-Picquet.

Ce furent encore de bons moments, malgré le raffut de la musique. Il semble qu’on ne trouve plus de restaurant où l’on puisse se parler sans crier. Nous avons évoqué nos existences, nos enfants, nos amis, les événements passés et présents. Nous avons pris le métro ensemble et nous nous sommes quittées à regret à la station Odéon. Elle continuait sur Cluny-La Sorbonne et Port Royal.

Ce matin, je reçois un mail. Sally est à Orly, elle s’apprête à monter dans son avion. Son frère et sa femme, son fils Ally ont été évacués, ils ont dû se réfugier chez elle à cause des incendies. Ils habitent les uns et les autres dans les collines du nord de San Francisco. J’attends des nouvelles.

Urgences.

Samedi soir, Thomas (10 ans) a dormi chez nous. Nous avons regardé Le Chien des Baskerville. Le lendemain, Gilles était patraque. Thomas et moi avons fait les courses, et Julien est arrivé. Après le déjeuner, alors que j’étais dans la cuisine, Julien m’appelle : « Papa ne va pas bien ! » Je cours vers le salon. Je trouve Gilles debout et vacillant. Il s’affaisse sur le fauteuil d’entrée.

Julien se précipite : « Il perd connaissance ! » En effet, paupières à moitié baissées, Gilles ne réagit pas lorsque je lui prends la main. Je le secoue un peu. Il finit par retrouver ses esprits, hagard, comme s’il ne savait pas vraiment où il était. Il régurgite son repas et transpire comme une gargoulette. D’un commun accord, on appelle le SAMU. Après une conversation avec un médecin, une ambulance ne tarde pas à arriver et nous voilà partis vers la Pitié-Salpétrière. Julien reste avec Thomas. Nous roulons au son de la sirène en brûlant les feux rouges et en passant sur la voie de gauche. Arrivée aux urgences.

Il est tout de suite pris en charge par une infirmière et examiné par un jeune interne. Prise de tension, questions. Il nous rassure, mais il veut faire des examens. Nous voilà donc partis dans les couloirs pour une prise de sang, un électrocardiogramme et un scanner de la tête. Nous attendons le scanner indéfiniment. Je vais aux nouvelles quand j’entends appeler : « Martine ! » Mon prénom me paraît incongru dans le contexte. La jeune manipulatrice me crie : « Le scanner a été annulé ! » et je retrouve Gilles dans la salle d’attente. Il va nettement mieux, mais n’est tout de même pas très frais.

C’est ainsi que nous avons attendu trois heures les résultats de la prise de sang. « Le dimanche c’est un peu long ! Ils sont débordés. » s’est excusé l’interne. Gilles est un peu plus rose. Nous avons vu défiler les misères des urgences. Beaucoup de personnes âgées allongées sur des brancards. On a entendu les cris désespérés d’une jeune handicapée mentale qui appelait son père. Un jeune sportif encore en short et tee short s’était rompu les ligaments de la cheville. Deux internes lui expliquaient les avantages circonstanciés d’une opération ou d’une immobilisation prolongée. Un homme tapait violemment sur l’accoudoir de son fauteuil roulant. Sa femme lui dit, comme s’il se grattait le nez : « Tu es énervé ? » On n’a pas eu la réponse, car il fut aussitôt poussé dans un box par une infirmière qui avait eu le temps de me lancer un regard explicite.

Mais le plus étonnant fut tout de même cet homme de 70 ans environ, coiffé d’un calot brodé, assis à côté de sa femme revêtue d’une tunique sur un pantalon bouffant et fleuri, foulard sur la tête. Elle était reliée à plusieurs perfusions pendues à une potence. Il parlait, elle écoutait. Il sortit son smartphone et le nez sur l’écran se mit à déclamer d’une voix monocorde. Il me fallut un certain temps pour réaliser qu’il lisait le Coran. Je patientais. Il s’arrêta, mais un quart d’heure plus tard, il recommença. Nous étions seuls dans cette petite salle d’attente. Je me suis levée et suis partie pour lui signifier qu’il m’importunait. Quand je suis revenue, il déclamait encore ses sourates. Je me suis éloignée ostensiblement, mais il ne s’est pas arrêté. Il accomplissait ses rites, fier comme un honnête musulman devant une mécréante. Quand il est parti, il nous a salués avec une politesse que je n’ai pu m’empêcher de juger pateline.

Le résultat des analyses a fini par arriver. C’était tout bon. Le jeune interne a donné l’autorisation de sortie et nous sommes revenus en taxi en passant devant le chevet de Notre-Dame dont les contreforts sont désormais armés de bois. Gilles est maintenant au lit avec la grippe.

Journées Lamartine à l’Académie de Mâcon

Le 15 octobre 2019.

Journées Lamartine à l’Académie de Mâcon.

Dans l’hôtel Sénécé, un des rares grands hôtels particuliers intacts du XVIIIe siècle, dans le salon central du rez-de-chaussée, une interview croisée avec Patricia Martin. Joëlle Pojé en meneuse de séance.

Un grand moment d’amitié autour de Lamartine. Joëlle Pojé, présidente de l’association Présence d’Henri Guillemin, a étudié plusieurs aspects méconnus du poète comme son rapport avec les animaux, ses chiens ou ses chevaux. Pour cette interview, elle s’est basée sur nos ouvrages, en particulier un bel article illustré de Patricia Martin sur Les Méditations, de mon côté un parcours lamartinien autour du Léman, parus tous les deux dans la revue historique d’Aix-les-Bains. Et surtout une étude de Patricia sur les vingt dernières années de Lamartine à partir du Cours familier de littérature et de sa correspondance.

Ce fut en fait un dialogue à trois particulièrement vivant et amical, aussi près que possible de la vérité du poète, auquel le public a fini par se joindre avec une étonnante confiance. Patricia nous a expliqué que malgré sa réticence à se pencher sur la vieillesse harassée, douloureuse et solitaire qui succéda à une gloire universelle, elle avait fini par ressentir une profonde estime pour son courage et pour son goût de la liberté, estime qui s’était ajoutée à l’admiration qu’elle éprouvait pour son œuvre.

Nous avons fini par des lectures discrètement émouvantes. Ce fut une journée rare et délicate.

A la fin, Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon depuis quinze ans est venu se joindre à nous autour d’un verre de l’amitié offert par la ville. Nous avons évoqué l’avenir de l’hôtel Sénecé, propriété de l’Académie, dont l’entretien pose un problème majeur. Il est parti ensuite inaugurer le nouveau stade de rugby. Il en avait la carrure, mais il nous avoua avoir plutôt fait du foot dans sa jeunesse.

Vers l’ouest (fin)

Après le café, nous sommes partis tous les quatre en voiture pour faire un tour dans les environs. D’abord, dans les vignes toutes proches de Munet. Nous avons déambulé le long des vignobles prestigieux de Champigny, avec une pensée toute particulière devant la grille du fameux Clos Cristal. Arnaud nous raconta que la qualité du vin tenait beaucoup aux murs de pierres qui renvoient la chaleur au coucher du soleil. Puis il nous a conduits par des chemins de terre à une plantation de peupliers au bord d’une toute petite rivière. Il voulait nous montrer son travail contre les ravages des castors. En effet, chaque tronc était dépecé jusqu’à une hauteur de 80 cm environ. On imaginait l’activité durant la nuit de ces bêtes qu’on croyait cantonnées au Canada depuis belle lurette. Arnaud avait fini par entourer chaque tronc de grillage, précaire protection contre des bêtes aussi malignes qu’entêtées.

Nous sommes passés dans des villages dont les maisons de tuffeau brillaient doucement au soleil. Chaque maison possédait un élément d’architecture qui retenait le regard : un porche, un pigeonnier, une tourelle, une fenêtre à meneau, leur conférant une discrète allure de château. Ensemble dont l’harmonie nous rappelait que nous étions au cœur de la France, dans cette Touraine, dernier rempart aux agissements des Anglais lorsque Jeanne d’Arc vint à Chinon (dont nous voyions au loin le nuage de refroidissement de la centrale nucléaire) pour redonner du courage à Charles VII !

Nous avons ensuite visité quelques églises romanes sur le coteau et au bord de la Loire. Hélas, le fleuve presque à sec ressemblait davantage ce jour-là à un oued qu’au ruban majestueux se lovant avec calme et sensualité entre des bancs de sable blond. Le flot de l’Indre à son estuaire n’était pas de trop pour lui redonner un peu de vitalité.

Nous avons tourné autour de l’abbaye de Fontevraud, abbaye mixte mais par statut dirigée par une abbesse de sang royal. Ancien pénitencier, aujourd’hui centre hôtelier-culturel. Mais il nous fallait rentrer, l’après-midi avait passé comme un éclair. Arnaud et Anne-Marie devaient aller chercher leur petite-fille à la gare de Saumur et il nous fallait rendre sa voiture à Julien, dans un Paris gelé par une gréve de métro. Nous nous sommes quittés devant la maison délicieusement dorée par le soleil, en jurant de nous voir plus souvent que tous les vingt-cinq ans.

Fin.

Vers l’ouest (suite).

Nous sommes arrivés à Munet vers 19 heures. Arnaud et Anne-Marie étaient fort inquiets. Ils n’avaient pas reçu mon message et nous attendaient dans l’après-midi. Les aléas de la connexion actuelle !

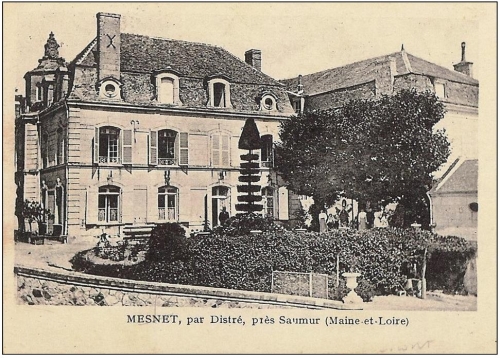

Quelle impression étrange de retrouver d’un regard la maison de ma jeunesse, comme si le temps ne s’était pas écoulé ! Qui plus est rénovée, fringante, dorée par la belle lumière de septembre. On aurait presque oublié nos cheveux blancs et nos silhouettes enraidies. Tout de suite Arnaud nous entraîna dans la cave. Ah ! la cave de Munet ! J’y retrouvai la grande salle avec pilier central, ses ramifications, ses couloirs qui menaient aux réserves de bouteilles, son pressoir, le domaine mystérieux et enchanté des cousins qui jouaient autrefois à nous y perdre. Alors qu’en juin nous révisions nos examens, seules dans la maison, Anne-Marie en avait remonté des bouteilles pour agrémenter nos repas sur la terrasse au soleil. Nous avons appris par la suite que nous avions pioché dans la réserve de 1949, une année exceptionnelle. Jusque là, je n’aimais pas le vin et mes cousins au lieu de nous blâmer furent fiers d’avoir participé à mon initiation.

Nous avons monté la rampe et nous sommes entrés dans la maison que nous aurions pu qualifier de manoir ou de château si nous n’avions pas toujours dit « Munet », tout simplement. Je ne me souvenais pas que le couloir fut aussi long, aussi large. Nous avons dîné dans la vaste salle à manger, heureux de nos retrouvailles. Le crémant et le vin rouge aidant, nous avons évoqué le passé, le présent et l’avenir jusqu’à presque minuit.

Le lendemain matin, quand nous avons sauté du lit il était neuf heures trente. Il régnait sur la maison un calme délicieux, le soleil inondait la grande chambre, les oiseaux chantaient. Nous avons retrouvé nos cousins un peu inquiets. « Le calme et la douceur angevine ! », nous sommes-nous excusés. Nous avons pris le petit déjeuner autour de la grande table de cuisine. Nous voulions visiter Saumur durant la matinée, mais là encore nous avions tant à nous dire que le temps s’étirant, nous avons fini par dresser la table sous le tilleul. La température était clémente, la maison respirait fenêtres grandes ouvertes, et ce fut encore un moment de grâce. Je craignais qu’Anne-Marie dont la colonne vertébrale avait pâti d’une mauvaise chute ne soit fatiguée, mais Arnaud nous avait rassurés : « Pour dire la vérité, elle avait craint de ne pas pouvoir vous recevoir, mais en fait, ça l’a plutôt regaillardie. » Les souvenirs d’autrefois lui restituaient un brin de jeunesse, comme à nous.

(à suivre)

Vers l’ouest (suite).

Dans Cholet, nous avons cherché une pâtisserie. L’affaire était délicate. Le gâteau devait rester dans le coffre de la voiture jusqu’au soir et la température avoisinait les 28°. Une rue déserte, une place de parking, la boulangère me proposa une drôle de tourte aux prunes avec une large ouverture ronde en guise de cheminée « Ce qu’il vous faut ! Plus elle chauffera, meilleure elle sera ! Une spécialité locale. » Elle rayonnait de fierté.

Quel plaisir de retrouver Danielle Morellet et son fils Frédéric ! Gilles put visiter l’atelier et les salles d’exposition de François que j’avais eu le privilège de voir avec Jean-Marc quelques mois auparavant. À son tour, guidé par Frédéric, il put se réjouir des jeux sur les nombres, des facéties sur la notion de tableau, du refus de se prendre au sérieux, une sorte de philosophie à la fois hédoniste et respectueuse de l’autre. Son grand cercle de néons, accroché au plafond, répandu sur le sol, intitulé Lamentable m’a de nouveau fascinée.

Une promenade dans le jardin éclairé de cyclamens roses, des croquettes pour chiens lancés aux poissons de l’étang et nous avons discuté autour d’une tasse de thé. J’aime ce sentiment de liberté qui les entoure. J’aime la respiration d’une conversation qui s’improvise sans préjugés. Danielle avait été une pianiste de premier plan, elle avait prénommé son fils Frédéric à cause de Chopin. Chopin et Ravel, ses deux amours, après François naturellement. Et Frédéric de dire « j’ai risqué de m’appeler Maurice… ». Pourtant pas mal non plus…

Il nous fallait partir. Frédéric s’apprêtait à faire ses quotidiennes longueurs dans la piscine, Danielle malgré son étonnante forme (92 ans) pouvait se sentir fatiguée d’une journée bien remplie, Anne-Marie et Arnaud nous attendaient à Saumur et nous nous sommes quittés avec regret. Quand nous reverrons-nous ? Et je pensai à François Morellet, à cette curieuse suspension du temps qu’évoque son œuvre, il me semblait que je la vivais au premier degré.

(à suivre)

Vers l’ouest.

17 septembre 2019

Trop à vous raconter. Commençons…

Il y a longtemps que nous voulions aller vers l’ouest. Malgré une météo incertaine, nous sommes partis vaille que vaille chez ma cousine Anne-Marie et son mari Arnaud. Elle n’était pas très en forme pour être tombée sur le dos quelques semaines auparavant, mais nous avions vécu dans la propriété de Munet des moments inoubliables durant notre adolescence et nous étions toutes deux désireuses de nous y retrouver.

Auparavant, j’avais envoyé un message à Danielle Morellet pour lui demander si nous pouvions passer lui dire un petit bonjour à Cholet. Malgré une journée chargée, elle nous attendait pour le thé, ce qui nous a touchés.

Partis de Paris sous les nuages, nous sommes arrivés à Cholet sous un délicieux soleil de septembre. Après un déjeuner sur la place, nous avons visité le musée d’Art et d’Histoire, particulièrement intéressés par les guerres de Vendée.

À l’entrée, en discutant avec une conservatrice, nous avons compris qu’elles avaient laissé des traces restées sensibles aujourd’hui. Il ne fallait pas confondre Chouans et Vendéens et admettre la complexité d’un soulèvement dont l’histoire avait déformé les motivations. Sur la pointe des pieds, nous avons abordé cette terrible guerre civile opposant les Blancs et les Bleus durant une dizaine d’années et faisant 300 000 morts. Les « colonnes infernales » envoyées de Paris par le Comité de salut public durant la Convention avaient brûlé les villages, tué femmes et enfants dans des conditions effroyables et la révolte s’était répandue dans tout l’ouest de la France bien au-delà du clivage royaliste-républicain. Sous Napoléon, Hoche s’appuyant sur des promesses non tenues en avait été le pacificateur, plus par l’anéantissement de tout espoir que par réelle volonté d’en finir. Par la suite et durant plus de vingt-cinq ans, la Vendée n’avait plus été qu’un désert vide de toute habitation et laissé à l’abandon.

Des objets touchants comme les fourches des révoltés, des explications simples et claires, les portraits des chefs militaires, les maquettes de batailles nous ont fait revivre les horreurs d’une guerre qui évoquait cruellement la Syrie ou le Yémen d’aujourd’hui. Il est bon de ne pas oublier que le pire est toujours possible !

(à suivre)